|

HISTOIRE

DE LA VILLE DE RIVE DE GIER -DU CANTON ET DE SES PRINCIPALES INDUSTRIES

par C. CHOMIENNE - 1912

|

|

APOGE ET DECLIN

DU CANAL DE GIVORS

|

|

|

L'utilité du canal, en

1789, se, trouvait dans les facilités offertes à l'exportation des

charbons des mines de Rive-de-Gier à Lyon et, sur les rives de la Saône

et du Rhône jusqu'à la Méditerranée, et au transport des fers qui se

travaillaient à Saint-Etienne et à Saint-Chamond

C'est en 1792 que fut

commencée la construction de l'Hôtel du canal. Les travaux en furent

interrompus par la tourmente révolutionnaire de 1793, qui dispersa les

administrateurs et fit placer le canal sous séquestre. La construction

fut reprise en 1794 et terminée en 1796.

La ruine des transports

par terre (Le transport de la houille se faisait à dos de mulets avant

1780) opérée par la concurrence du canal, fournil aux concessionnaires

des mines l'occasion de faire des traités plus avantageux avec les

acheteurs, des traités plus avantageux avec les acheteurs, et, dès ce

moment, leurs concessions, auparavant peu lucratives, rapportèrent

davantage.

|

|

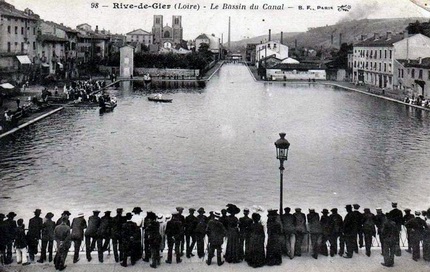

Rive de Gier - Le Bassin

du Canal |

| La navigation ne laissa

pas de prendre quelque accroissement en 1781, moyennant des primes que

la Compagnie accorda aux marchands de houille. Ces primes consistaient

dans la remise d'un sol par mesure, lorsque dans le cours de l'année

ils en avaient exporté par le canal de 80.000 à 100.000 mesures. Le

tonnage, qui n'était que de 3.500 tonnes pour les deux années 1780 et

1781, s'élevait déjà à 14.500 tonnes en 1789. En 1807, il était de

26.000 tonnes et en 1820, de 242.000 tonnes.

Pour la période des dix

premières années (1780-1789), les recettes ont été de 2.992.700

francs ; les bénéfices de 163.000 francs. Pour l'année 1821 seule,

les recettes se sont élevées 816.440 francs et 555.500 francs ont été

distribués aux actionnaires. Les actions émises à 15.000 francs et

portées ensuite à 16.000 francs valaient alors 200.000 francs et

rapportaient 7 %. C'est à cette époque que la Compagnie, enivrée de

son succès, usant du droit que lui avaient conféré les

lettres-patentes de 1779, doubla les prix de ses transports. Le tonnage

pourtant ne cessa pas de s'accroître ; il atteignit, en 1827, l'année

la plus prospère, 332.000 tonnes. Les recettes, cette année-là, s'élevèrent

à 1.322.500 francs et 1.144.000 francs furent distribués aux

actionnaires. On était, alors au point culminant de la prospérité de

Rive-de-Gier. |

|

|

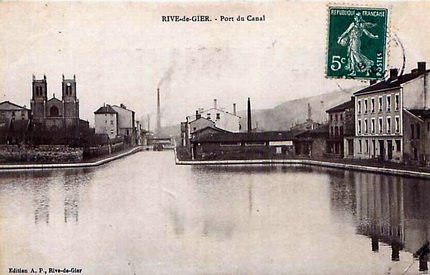

Rive de Gier - Le Canal

Quartier Berthelas |

|

|

Le 3 décembre 1831

intervint une Ordonnance Royale de concession perpétuelle pour le

prolongement du canal jusqu'à Grand’Croix. Ce prolongement fut immédiatement

entrepris et terminé en 1839. Les dépenses totales pour la

construction du canal de Givors à Grand'Croix et de ses dépendances

ont atteint la somme ronde de dix millions.

On se trouvait alors en

pleine extension de Rive-de-Gier. L'extraction de la houille était à

son apogée et, facilitées par l'abondance et le bas prix du

combustible, diverses industries se développaient rapidement. Les

verreries Richarme, Roichot, Lanoir et la Compagnie générale de la

Loire et du Rhône contribuèrent à augmenter le nombre d'habitants

dans une proportion notable. Un peu plus tard que les verreries, des

forges s'installèrent dans la partie Sud-ouest de la ville. Très

modestes à leur début, elles ne tardèrent pas à leur tour à prendre

un grand développement, et le chiffre de la population crût d'une façon

notable. Mais le tonnage du canal qui, jusqu'en 1827, avait suivi une

marche régulièrement ascendante, commençait

à baisser ; de 246.000 tonnes en 1830, il tomba à 172.000 tonnes en

184o, pour remonter à 238.000 tonnes en 1850 ; mais à partir de cette

dernière époque, la décadence s'accentua : 146.000 tonnes en 1860 ;

82.000 tonnes en 1870, et finalement 24.000 tonnes en 1878.

|

|

Rive de Gier - Le Canal et

Le Gier |

|

Depuis lors, le canal

est resté inactif ou à peu près. C'est que le chemin de fer construit

sur la rive droite du Gier, en 1832, avait créé une concurrence sérieuse

aux transports par eau. D'un autre côté, le prolongement jusqu'à

Grand'Croix n'avait pas donné de bons résultats. La partie haute ne

put être mise en exploitation, parce que les biefs perdaient leur eau

par les fissures du sol provenant de l'exploitation des mines.

En I84I, le pont-canal

qui traversait le Gier, à Lorette, fut emporté par une crue de la rivière.

La cuvette, remplacée par une bâche en bois, fut de nouveau emportée

en 1851 ; on dut abandonner la section de Grand'Croix à Lorette.

En 1872, le petit

barrage et l'aqueduc de Varrey, qui amenaient au canal, à la hauteur du

Sardon, les eaux du réservoir de Couzon, furent à leurs tours enlevés

par une crue et la section de Lorette à la 32ème écluse dut être

abandonnée. Les transports furent ainsi réduits de Givors à l'extrémité

Ouest de la ville de Rive-de-Gier.

|

|

|

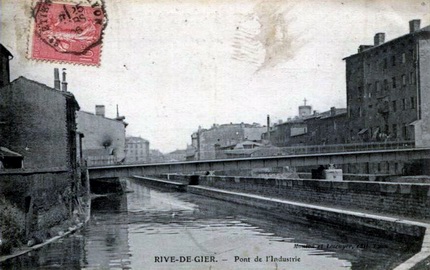

Rive de Gier - Pont de

l'Industrie |

|

|

Mais la cause principale

de la ruine du Canal de Givors fut à coup sûr la concurrence du chemin

de fer, concurrence à laquelle cette Compagnie ne sut pas résister.

Elle abaissa bien les prix de son tarif pour les mettre en rapport avec

ceux du chemin de fer ; mais, au lieu de continuer la lutte, elle prit

peur et passa, en 1841, avec la Compagnie du chemin de fer, un traité

mettant en commun les produits des deux exploitations, traité pour

lequel le chemin de fer se fit naturellement la part du lion (70 % au

chemin de fer et 30 % au canal).

D'un autre côté, en

185o, la Compagnie des mines de la Loire s'engagea, moyennant une réduction

de tarif, à donner tous ses transports au chemin de fer. Enfin, en

1862, la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon réunit à son réseau

le chemin de fer de la rive droite du Gier, le répara et, peu après,

par le pont de Chasse, le mit en communication avec la ligne principale.

Dès lors, il n'y avait plus de lutte possible ; les facilités de

transport par le chemin de fer étaient trop grandes et n'auraient pu être

compensées que par un abaissement considérable du tarif, abaissement

que les circonstances ne permettaient plus. En effet, la Compagnie des

mines réunies avait signé, en 1845, avec le syndicat de la Société

formée pour l'exploitation du canal de Givors, un traité par lequel

elle prenait à bail, pour une durée de 82 ans, le canal de Givors et

toutes ses dépendances, mobilier et matériel compris, moyennant un

prix annuel, progressif jusqu'à la dixième année, où il devait

atteindre le chiffre maximum de 240.000 francs, somme à payer toutes

les années suivantes. Cette redevance était trop élevée et ne

permettait pas un abaissement de tarif suffisant pour lutter contre le

chemin de fer.

|

|

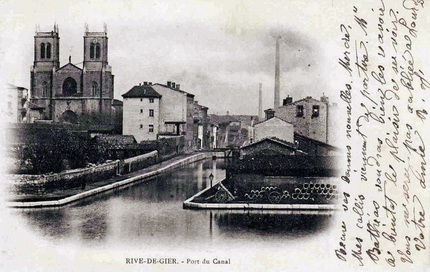

Rive de Gier - Port du

Canal |

|

En 1854, le Gouvernement,

ému par les plaintes du commerce et de l'industrie, au sujet de la réunion

d'un très grand nombre de concessions houillères en une seule

Compagnie et du renchérissement du charbon qui en était la conséquence,

le Gouvernement, disons-nous, armé de la loi de 1810, imposait le

partage des concessions entre quatre groupes distincts : la Compagnie de

Montrambert, la Compagnie de la Loire, la Compagnie de Saint-Etienne et

la Compagnie de Rive-de-Gier. L'exploitation du canal, avec ses bénéfices

et ses charges, fut, dans le partage, attribuée à la Compagnie de

Rive-de-Gier.

En 1857, la Compagnie P.

L. M. dénonça la résiliation du traité de 1841, qui la liait à la

Compagnie du Canal ; elle fut condamnée aux frais et à donner une

indemnité de 2.500.000 francs. C'était une belle aubaine pour la

Compagnie des Mines de Rive-de-Gier. Elle estima néanmoins qu'il serait

trop difficile et onéreux de soutenir la lutte de la navigation contre

la concurrence du chemin de fer et elle ne s'inquiéta même plus de

l'entretien du canal.

|

|

| Nous donnons pour mémoire

les derniers chiffres du tonnage décroissant du canal : |

|

En 1865 - 121.000 tonnes de houille |

|

En 1870 - 82.000 tonnes de houille |

|

En 1875 - 24.000 tonnes de houille |

|

On vit encore circuler des bateaux pendant quelques

années, les uns remontant des sables du Rhône pour les verreries, et les autres descendants des scories de forge pour les hauts fourneaux de

Givors.

Enfin, en 1878, la navigation fut complètement abandonnée.

Par une convention en date du 2 avril 1886, approuvée par la loi du 16 août

suivant, le Canal a été racheté par l'Etat qui en a pris possession le 4 novembre de la même

année.

L'Hôtel du Canal a été, par suite, cédé à la Ville, qui a, en

outre, été autorisée à prendre, dans le réservoir de Couzon et moyennant une

redevance, malheureusement trop élevée, l'eau nécessaire à sa

consommation.

Nous devons ajouter que l'abandon du Canal de Givors n'a eu, grâce à l'établissement du chemin de fer et à la diminution des

tarifs, aucune suite trop fâcheuse pour Rive-de-Gier, qui a continué à croître en population et en

prospérité. |

|

Page Précédente Page Précédente

|

|

Haut de page

|

Page suivante

|

|

|