|

GIVORS PORT FLUVIAL

Auteur : Julien PAGE

Editeur André Martel 45, rue de Belfort, à Givors - 1950

Orné de 217 dessins de Claude Bordet

|

|

|

|

LE PORT.

Cette période fut assez riche en événements

inattendus. Les ports, et principalement le port de Givors, ont joué

un rôle important. C'était sur le Grand Port que fut installé le

corps de garde pendant « la Grande Peur ». C'était vers le Port

des Verreries que se rassemblèrent officiers et soldats de la Garde

nationale avant le défilé. C'était vers un bateau chargé que la

population s'était précipitée le 16 novembre. C'était de nos

ports que partaient Chomier, Mussieu, et plusieurs soldats pour répondre

à l'invitation faite par la Fédération de Beaucaire, au printemps

1790 ! Les bons rapports entre mariniers rhodaniens ont toujours

existé.

Aussi, la municipalité s'efforçait d'attirer

l'attention de l'Administration supérieure sur le Port de Givors

ravagé par les crues de 1789 et de 1790, en rédigeant un long mémoire,

en décembre 1790.

« La situation de ce bourg, sur le fleuve du

Rhône, a présenté de tous temps des avantages considérables à

la navigation, pour le commerce qui s'entretient entre les parties

du nord et du midi de la France.

|

|

|

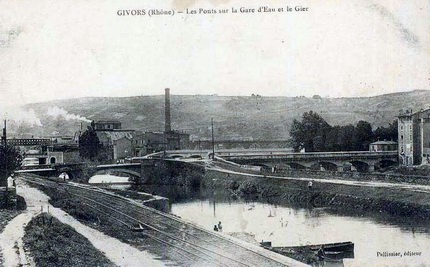

La Gare d'Eau

|

|

|

« C'est le lieu d'entrepôt des grains

descendant par le Rhône et la Saône pour l'approvisionnement des

provinces du Midi et de l'étranger ; c'est aussi le lieu

d'embarquement des merceries, « quincailleries », soieries et

autres objets provenant des manufactures des villes du Puy,

Saint-Etienne et Saint-Chamond, destinés pour le Levant, l'Amérique

et les colonies ; les charbons de terre provenant des carrières de

Rive-de-Gier y ont leur entrepôt et s'y embarquent pour les

provinces du Midi et l’Amérique.

« Les retours des navigateurs y rapportent le

fer, les épiceries et marchandises de toute nature pour

l’approvisionnement des villes du Forez, et de leur territoire,

telles que Montbrison, Feurs, Saint-Etienne, Saint-Chamond, et

autres moins considérables ; les vins du Languedoc et de la Côte

du Rhône pour l'approvisionnement de Paris et celui des autres

provinces du nord y ont aussi leur relâche, souvent même leur

entrepôt.

« La position de ce bourg est une des mieux

placées pour la relâche des bateaux, lors des gros temps. Situé

au pied d'une montagne qui en fait l'enceinte, ses ports sont abrités

des vents du Midi et de l'ouest qui sont les vents les plus à

redouter pour la navigation sur le Rhône.

|

|

Le Port sur le Rhône

|

|

« Tels sont, Messieurs, l'utilité et les

avantages qu'il présente. »

Après ce préambule, la municipalité

demandait des crédits pour effectuer les réparations

indispensables et suggérait que la vente des biens du Chapitre de

Lyon devait le permettre, car « les dégâts n'ont été si graves

que par la faute des seigneurs péagers qui en ont négligé

l'entretien. » Les sommes seront mandatées en l'an II de la République

française et les travaux immédiatement entrepris.

La suppression des privilèges permettait la réalisation

du bac à traille, le 25 août 1791. Peillon et Laurenson acceptèrent,

à leurs frais, risques et périls, de l'établir à la hauteur du

port du Bief, sans gêner la navigation, suivant les indications

données par Martinet Etienne, maire, et Pierre Collet, officier

municipal, tous deux maîtres patrons sur le fleuve. Un moulin à

eau près du bac et de la rive remplaçait le 12 octobre 1792, celui

qui avait été emporté par la débâcle des glaces le 30 décembre

1788.

|

|

|

Le Gier et la Gare d'Eau -

1909

|

|

|

LE MAINTIEN DE L'ORDRE

On supprima les corporations. Le droit de

coalition n'était pas reconnu par l'Assemblée Nationale

Constituante. La liberté commerciale triomphait. Néanmoins les 40

crocheteurs du port s'entendirent fort bien pour réclamer un sou

par quintal afin de charger la barquette de Pichat et Bonnardel

voituriers de Vienne à Givors. Mussieu, maire, arbitra le conflit

et accorda 9 deniers mais avec défense « de faire composer les

marchands et de ne susciter aucune émeute. » (68)

Le 25 mars 1790, éclatait un mouvement «

concerté depuis quelques jours et exécuté avec toute la fureur et

la violence possibles. » Pendant que la municipalité et le bureau

de la Fabrique, réunis dans l'église de Givors, étaient occupés

à entendre les comptes avant de procéder à la nomination d'un

nouveau luminier, plusieurs Givordins pénètrent en foule, en

criant « qu'ils ne voulaient plus de bancs et qu'ils entendaient,

de gré ou de force, les sortir. » En vain, on leur affirma que

l'on prendrait en considération leur demande, qu'il ne fallait

point user de violence, que l'église n'avait pas d'autres revenus.

Ils crièrent à tue-tête : « Point de bancs ! » et, entrant

comme des furieux dans l'église, ils se mettaient en devoir de les

arracher. Plus tard, les 36 bancs étaient brisés, jetés en

morceaux sur la place publique.

|

|

Une Borne présente au bord

du Canal

|

|

« La municipalité n'a pas seulement à se

plaindre de ce délit, mais aussi des dénommés J.-F. Bony et J.-C.

Charroin qui ont presque toujours été à la tête des émeutes

arrivées à Givors, et de celle d'aujourd'hui comme de celle du 15

novembre 1789 et de plusieurs autres dont aucun procès-verbal n'a

été dressé. Ils tiennent partout des propos séditieux et

incendiaires ».

Robichon et Peillon sont députés à Lyon pour

obtenir main forte.

|

|

|

Le canal

|

|

|

Un mois plus tard, les esprits n'étaient pas

encore calmés. Un attroupement fit plusieurs tours de la paroisse

avec armes, tambour et fifre, malgré les interdictions formulées

par le maire. Le 2 mai 1790, pendant que la municipalité était

assemblée, le défilé recommença : « Nous avons entendu battre

le tambour et ayant tous mis la tête aux fenêtres, nous avons vu

arriver, sur la place de Givors, une troupe de gens armés de 18 à

20 hommes, à la tête desquels était le nommé Chartre, ayant un

sabre nu à la main posé sur l’épaule droite, lequel donnait des

signaux à un tambour et à un fifre. Nous avons reconnu François

Berthier pour être le tambour et le nommé Savet, dit Besace, pour

être le fifre. Nous allions leur demander pourquoi et par quels

ordres, ils étaient ainsi armés. Mais ayant enfilé la rue de

Merdary, nous les avons perdus de vue. »

Seulement le lendemain, 3 mai, quelques

notables allaient acheter fusils, baïonnettes, sabres, gibecières,

à Saint-Etienne.

|

|

Le canal envahi par la

végétation

|

|

|

|