|

|

Les lignes qui suivent ont été empruntées au livre de L-J

Gras, Ancien secrétaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne,

Ancien Professeur à l'Ecole des Mines : Le Forez et le

Jarez Navigables, édité en 1930 chez Théolier à Saint-Etienne

|

|

LE CANAL ÉRIGÉ EN FIEF

|

|

Entre Rive-de-Gier et Givors la pente était de 85 mètres. On avait dû aménager quarante écluses, cinq aqueducs et un souterrain taillé dans le roc. Le canal avait son point terminus au grand bassin qui fait face à l'hôtel du canal (commencé en 1792, interrompu en 1793-94 et terminé en 1796), devenu aujourd'hui l'Hôtel de Ville de Rive-de-Gier. Il était alimenté uniquement par les eaux du Gier, au moyen de la prise qui existe encore. C'était insuffisant pour la navigation, car il y avait des interruptions, fort nuisibles. Pour entreprendre de nouveaux travaux, il fallait des capitaux et, pour attirer les capitaux, il fallait que la Société reçût de nouveaux avantages. De là, la demande adressée au Roi le 12 décembre 1787, demande résumée dans l'exposé des motifs des lettres-patentes données à Versailles en décembre 1788 et que la Compagnie obtint par l'intermédiaire du comte de Laurencin, avec l'appui de Mme de Fourqueux auprès du contrôleur général M. de Silhouette.

|

|

|

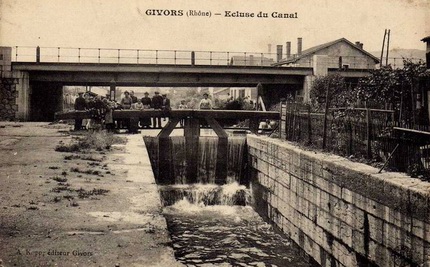

Givors - Ecluse 1914 |

|

|

Elles rappellent, ces lettres, que le devis primitif du canal s'élevait à 600.000 livres et qu'en 1788 on en avait dépensé 8.062.000, sans que ni le Roi ni les provinces n'aient contribué à cette dépense d'un établissement très avantageux au public. Il fallait encore dépenser 1.371.000 livres pour l'établissement d'un grand réservoir dans lequel on recueillerait la quantité d'eau suffisante pour suppléer celle de la rivière du Gier et pour le perfectionnement des divers ouvrages. La Compagnie demandait, à titre de dédommagement, de lui accorder la propriété incommutable du canal, érigé en fief relevant immédiatement de la Couronne, exempt de tous droits et impositions et bénéficiant des autres privilèges et franchises que le Roi était dans l'usage d'accorder aux entreprises publiques semblables.

|

|

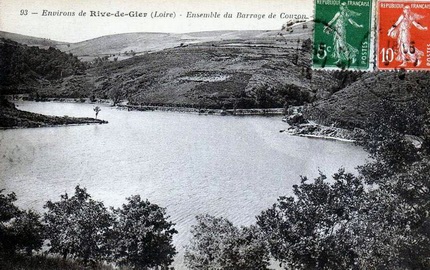

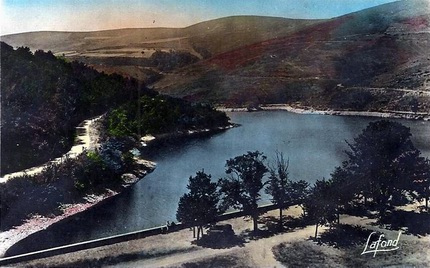

Environ de Rive de Gier -

Ensemble du Barrage de Couson 1918 |

|

|

|

|

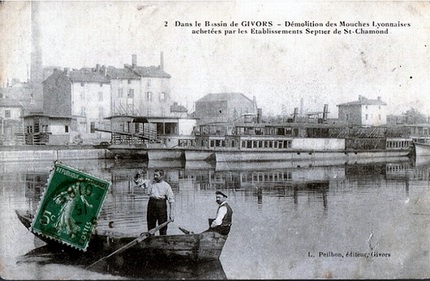

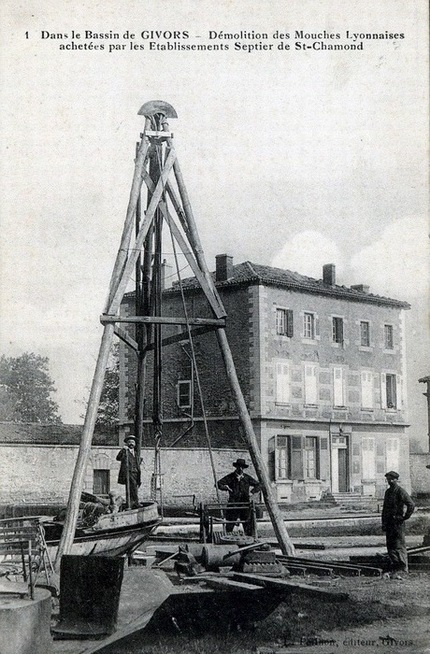

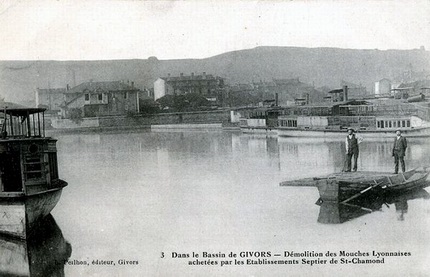

Dans le Bassin de Givors -

Démolition des Mouches Lyonnaises achetées par les Etablissements Septier de

St-Chamond. |

|

|

|

Ces demandes furent accueillies. Le canal et ses dépendances (francs-bords, port sur le Rhône, entrepôt, magasins, logements, moulins, digues, rigoles, etc., le tout indiqué sur un plan annexé aux lettres patentes), le réservoir à construire et ses dépendances, un pont de pierre que la Compagnie s`engageait à édifier entre les entrepôts et le bord furent érigés en fief relevant immédiatement de la Couronne,avec la justice haute, moyenne, basse, criminelle et mixte, les droits de pêche et de chasse exclusifs. Ce fief y compris les fonds, tréfonds et droits, était inféodé à perpétuité aux actionnaires et intéressés dans l'entreprise du canal, sous la redevance annuelle et perpétuelle d'un éperon d'or de 150 livres tournois (150 fr.. environ) et le paiement, tous les vingt ans, d'une autre redevance égale, à titre de mainmorte, aucun autre impôt ne devant être perçu, au moins pendant cinquante ans (art. a et g). Aucun péage ni droit quelconque ne devait être établi par l'Etat sur le canal (art. 10) Les propriétaires du canal avaient le monopole de la navigation. Les entrepôts de marchandises destinées à être voiturées sur le canal ne pouvaient être établis que dans le voisinage des ports et bureaux créés pour le chargement, le déchargement et la perception des droits (art. 11). Les tarifs précédents étaient maintenus.

|

|

|

Le Barrage de Couzon

|

|

|

Les propriétaires du fief, pour l'exercice de leur droit de justice, avaient la faculté d'établir un juge, un lieutenant de juge, un procureur de seigneurie et autres officiers. Cette juridiction était de première instance, à charge d'appel devant une autre juridiction ou cour. Mais ces jugements étaient exécutoires par provision et nonobstant appel, jusqu'à concurrence de 200 livres. Les propriétaires du canal pouvaient nommer des gardes en nombre nécessaire pour veiller la conservation des ouvrages.

Le réservoir à construire devait être terminé dans trois ans, suivant les plans arrêtés au Conseil. Tous les auteurs disaient que ce réservoir devait être établi dans la vallée de Couzon, près de Rive-de-Gier. Les lettres-patentes ne le spécifiaient pas.

Les seigneurs des fiefs et justices dans lesquels étaient ou seraient établis le canal et ses dépendances devaient être indemnisés par les propriétaires du canal sur la base de l'édit et déclaration de 1709-1713 concernant le canal de Languedoc, ou canal de Riquet; autre fief de la Couronne. A défaut d'estimation à l'amiable, la valeur des biens et autres droits devait être estimés par des experts nommés par l'Intendant de

Lyon. Les paiements devaient intervenir dix mois après l'estimation.

|

|

Givors - Pont de Noailly - 1913

Un camion des messageries Stéphanoises tombé dans le Canal de Givors |

|

Malgré plusieurs oppositions, notamment celle du Chapitre des chanoines comtes de Lyon, ces lettres-patentes furent enregistrées au Parlement de Paris le septembre 1789, un mois après la nuit du 4

août, où l'on vota l'abolition des privilèges. Avec le fief, la juridiction de la Compagnie s'évanouit.

« L'établissement du réservoir d'eau à Couzon entraîna l'abandon des plans de F.

Zacharie. Placé vers Saint-Etienne (à Patroa) suivant ces plans, le réservoir y eût appelé incessamment le canal. Placé à la hauteur de

Rive-de-Gier (dans la vallée de Couzon), il l'y arrêta. Ce dernier

projet, dit M. Collet dans son mémoire de 1845, appartenait à M.

Cailhava, qui voulait par ce moyen avoir le mérite d'une propriété qui n'était pas

douteuse, en même temps qu'il croyait agir dans l'intérêt de sa

société. Celle-ci se trompa de même et mutila avec joie la grande et généreuse pensée qu'elle avait

reçue, de mettre en communication le Rhône avec la Loire, sans prévoir que cette pensée revivrait et deviendrait contre elle toute

puissante. Ainsi avorta l'entreprise de François Zacharie. Elle avait produit un tronçon de canal, qui prit le nom de canal de Givors ».

Au moment où les lettres-patentes de 1788 allaient être

délivrées, l'ingénieur des mines La Verrière, inspecteur du bassin de Saint-Etienne, demandait l'ouverture d'un canal de Saint-Etienne à la Loire dans la vallée du Furan, demande présentée déjà en 1784 par le sieur Rousseau, concessionnaire des mines de

Roche-la-Molière. Le prolongement jusqu'à la Loire du canal de Givors avait été préconisé dans un mémoire de 1782 de l'ingénieur des ponts et chaussées

Gauthey.

|

|

|

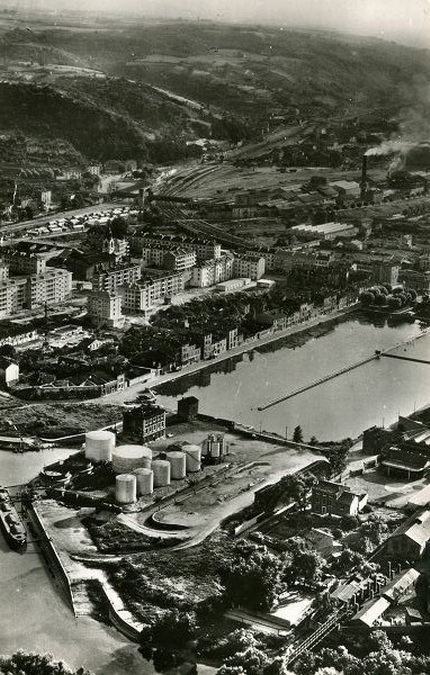

Givors - Vue Aérienne -

Le Bassin et la dernière écluse ouvrant l’accès au Rhône |

|

|

|

|

Le

Rhône et la Loire assis, se donnant la main et joignant leurs

eaux - 1784

Graveur en monnaies et médailles Pierre-Simon-Benjamin

Duvivier. (1730-1819)

Jeton en Argent - Poids: 14,4gr. - Epaisseur: 1mm - Tranche: Strié |

|

Mais la Compagnie du canal n'avait plus qu'un souci : celui de gagner immédiatement beaucoup d'argent. Qu'elle était loin la pensée qui avait présidé à la confection de son jeton, gravé par

du Vivier à Paris, et représentant l'union du Rhône et de la Loire !

|

|

Page Précédente Page Précédente

|

Haut de page |

Page suivante

|

|