|

|

Texte de Julien Page et Jean-Michel Duhart publié en avril 1978 sous

le titre : «Abrégé des principaux éléments de l’histoire de

Givors».

Les Cahiers de l’Académie du Souillat n°1.

|

|

* * *

|

|

ANTIQUITE DE GIVORS

A l’époque préromaine, le territoire occupé par les Ségusiaves était limité au nord par l’Ardière, affluent de la Saône, et au Sud par une frontière passant entre

Loire et Givors. Le réseau routier avait pour axe majeur la voie qui, née sur les quais du Lacydon marseillais, remontait la rive gauche du Rhône en s’en tenant éloignée, pour le franchir finalement à

Vienne afin d’éviter l’infranchissable barrière fluide tendue du débouché de l’Ain à celui du Gier. Ce carrefour gaulois à Vienne prendra une plus grande importance après la colonisation romaine. La voie celtique de la rive droite qui permettait d’atteindre Lyon fut appelée la Voie Narbonnaise. Monsieur Chapotat, chercheur auprès du C.N.R.S, s’est efforcé de retrouver les traces d’une viabilité ancienne : De Vienne à Givors, le chemin primitif part de Pierres-Plates et gagne la Croix-du-Pont près de laquelle se trouve cette ancienne Garde de Loire, gagne le hameau de Bans, reprend la hauteur par la Côte de Bataillon, suit le plateau vers la centrale électrique et le cimetière de Givors et plonge finalement vers la partie la plus ancienne de la ville pour aboutir au Château féodal dans l’enceinte duquel il entre sous le nom de « Chemin Condrieu à Givors » par la porte de la « Fraity ». Il a évité les deux défilés de Vienne et de Givors au fond desquels la route nationale N° 86 est périodiquement submergée et, du même coup, a pénétré dans le pays des

Ségusiaves.

|

|

|

Givors, Grand Carrefour

!

|

|

|

Pour la traversée de Givors, l’itinéraire s’identifie très

facilement avec la rue Vieille du Bourg et, pour ne pas perdre

contact avec le sol ferme, s’oriente de plus en plus vers le

nord-ouest et permet d’atteindre le Gier au gué de Montrond. Au-delà,

le chemin passe par la Tour de Varissan, redescend au Puy de

Montgelas et la Reygnière, traverse Sourzy, Montagny, puis Brignais.

Dans notre pays, des gallo-romains, placés entre deux villes romaines

prestigieuses : Vienne et Lyon, ont mis en valeur plusieurs sites de

la voie Narbonnaise. Bans (ou BAON au Moyen-âge) offrait des

possibilités de vie sur le versant sud, bien ensoleillé, de l’éperon

rocheux, partie extrême du massif du Pilat dominant le Rhône :

culture du blé sur le plateau, viticulture sur les coteaux,

possibilité de franchir le Rhône et de s’associer à la

navigation fluviale déjà bien active. Un cippe romain inscrit,

conservé au cimetière de Bans, témoigne de cette lointaine

occupation. GIER-BORD, GIVORD ou GIVORS était une petite communauté

installée au pied du versant nord de l’éperon rocheux, en

bordure d’une plaine alluviale – bancs de graviers portant

vorgines et saulaies submergées lors des crues- formée par le

confluent des rivières Merdary et Gier avec le Rhône. La pêche,

associée à une activité agricole sur les replats et dans les

vallons abrités, a pu assurer la vie de plusieurs familles.

|

|

Bans ou Baon au

Moyen-âge - La Voie Narbonnaise

|

|

La Freydière, proche du gué de Montrond, assurait le passage de Gier, éloigné de son embouchure par deux kilomètres afin d’éviter les difficultés qu’occasionnaient les crues. Près de ce gué, vers ce qui fut l’écluse Jean Faure, les restes d’une habitation révélaient au XIXème siècle une mosaïque modeste ainsi que des médailles d’argent à l’effigie des empereurs romains. La Tour de Varissan était un domaine important placé sur cette voie ancienne, à mi pente des versants est de la colline de Montrond, ondulation extrême des Monts du Lyonnais. Au pied de son versant nord les coteaux de Montgelas et de la Reygnière ont été cultivés par une communauté importante. Des propriétaires ont dégagé à trente centimètres sous terre des tombes alignées, des pièces de monnaie, un sarcophage qui fut utilisé somme abreuvoir et une statuette en bronze qui fut donnée au Muséum de Lyon. Toutes ces communautés qui pouvaient pratiquer les échanges par la voie Narbonnaise, grand axe routier, ont supporté pendant plusieurs siècles des dominations variées. Nous approchons d’une période trouble, précédant la féodalité. Lors des invasions sarrasines, au Xème siècle, de puissants seigneurs furent intéressés par le site de

Givors.

|

|

|

La Freydière, Montrond

et sa colline - Passage de la Voie Narbonnaise.

|

|

|

La Crête de l’éperon rocheux de Saint-Gérald offrait des avantages

défensifs. Le puissant seigneur que fut le Baron de Montagny a

peut-être crée ces tours qui survivent dans les noms de lieux :

Tour de Bans, Tour de Varissan , Tour de Millery, protectrices

d’un carrefour de routes. Plus certainement, un château de bois

comme il était coutume à cette époque, dominait la voie

Narbonnaise près de cette crête. Le nom du lieu dit La Motte,

inscrit au cadastre de 1808 et dans les actes notariés, est révélateur

de l’existence d’une motte féodale. D’ailleurs une couche de

bois brûlé fut découverte lors du creusement d’une tranchée en

1941, à trente centimètres du sol. Un maison forte, appartenant au

seigneur de Montagny, était construite en face, sur l’autre

versant du Merdary, pour surveiller cette route de Condrieu à Lyon.

Son ancienneté ne fut jamais contestée par d’autres seigneurs

plus puissants. C’était un franc-alleu.

|

|

La Crête de l'éperon

rocheux de Saint-Gérald - Les ruines du Château Saint-Gérald

|

|

UN

SITE CONVOITE …

UNE

REGION TIRAILLEE…

|

|

En l’an 1032, notre province passa à l’empereur

Conrad II le Salique et devint une province allemande. Un siècle plus tard, le 18 Novembre 1157, l’empereur Frédéric

Barberousse reconnut que la partie occidentale du diocèse de Lyon appartenait au royaume de France avec les fleuves pour limites. Des vestiges de cette lointaine époque ont survécu longtemps dans la langue des mariniers qui avaient coutume de désigner par les mots

Riaume (Royaume) et Empi (Empire) les rives droite et gauche du Rhône. La période qui suivit fut marquée par les difficiles relations entre le Forez et le Lyonnais. Théoriquement, l’Ouest de notre région dépendait des Comtes de Lyon et Forez alors que l’Archevêque de Lyon exerçait sa souveraineté sur l’Est du territoire. En fait, l’Eglise de Lyon avait des terres jusqu’au cœur de la Ville de Lyon. Cette situation, cet enchevêtrement de droits n’allaient pas sans vives contestations et conflits toujours renaissants. Un accord extrêmement important interviendra en 1173. L’Archevêque Guichard abandonnera tous ses droits dans le Forez et le Roannais tandis que le Seigneur Guy, Comte de Lyon et Forez, cédera à l’Archevêque toutes ses possessions tant dans la ville (de Lyon) que dans ses environs (notamment à Givors). Et par ce même accord, le seigneur Guy abandonnait son titre de Comte de Lyon et Forez pour se nommer seulement Comte de Forez.

Une seigneurie ecclésiastique était créée avec l’Archevêque, lié

au chapitre de la Cathédrale Saint-Jean comme chef spirituel et

temporel du Comté de Lyon.

La voie Narbonnaise, axe routier, conduisait à ses possessions plus au

Sud, à Condrieu précisément, port fluvial sur le Rhône. Le site

de Givors présentait une double importance, militaire et

commerciale, pour assurer une liaison sûre et régulière avec le

fief de Condrieu.

FLEUVE FRONTIERE

Les mariniers utilisaient deux mots étranges pour désigner la rive droite ou la rive gauche. à l'avant du bateau, le pan en main, le pilote sondait le fond et annonçait, parfois d'une voix impérative, au patron qui tenait le gouvernail:

- Pique au Riaume!

Ou bien:

- Pique à l'Empi!

Quelle est la signification de ces termes? au onzième siècle, les états de Rodolphe III, dernier souverain de Bourgogne, étant passés sous la suzeraineté des empereurs d'Allemagne au détriment de la couronne de France, le Rhône devint la limite naturelle entre le royaume de France et l'empire d'Allemagne. D'où les termes de Riaume (le royaume) et d'Empi (l'empire) pour désigner les rives droite et gauche du fleuve. Ces termes de mariniers étaient utilisés jusqu'au moment de la navigation à

vapeur...

* * *

|

|

|

Frédéric 1er de Hohenstaufen, dit Frédéric Barberousse (1122 – 10 juin 1190)

|

|

|

LE PEAGE DE GIVORS

Un grand moment de notre histoire locale sera l’an 1208 lorsque Renaud de Forez (1193-1226), Archevêque de Lyon, obtiendra par lettres-patentes du roi Philippe Auguste le péage de Givors et de la Chance, tamper terram quam per aquas. Le Carcabeau (ou pancarte sur laquelle était écrit le tarif du Péage de Givors) étudié par Guigue, révèle les objets imposés et nous surprend par la variété des marchandises transportées sur le fleuve. C’est à ce moment là que se dessinèrent avec netteté les éléments de l’activité économique de Givors. Nous sommes à l’origine de l’élévation du bourg qui deviendra plus tard ville importante ; Car non seulement le péage imposa l’arrêt obligatoire près du receveur appointé, mais il provoqua l’entrepôt de certaines marchandises destinées au «marché de Givors », aux pays de la vallée du Gier et des plaines du Forez. Insensiblement s’est greffée une redistribution régionale. Un modeste port fluvial naissait. En même temps, l’archevêque décidait d’édifier un château en pierre sur l’emplacement choisi à mi-pente du coteau Saint-Gérald, à cheval sur la voie Narbonnaise. De même, il mènera toute sa vie une espèce de lutte patiente de politique féodale d’accroissements et d’acquêts, d’alliances, d’échanges et d’enrichissements pour le fortifier. Un fief ecclésiastique était crée à Givors, administré par l’un des trente trois chanoines du Chapitre Saint-Jean de Lyon, et ce jusqu’en 1789.

|

|

Monnaie frappé du Buste mîtré de

face de l’Archevêque de Lyon Renaud II de Forez (1193-1226) bénissant de sa main droite et tenant une crosse de sa main gauche.

Renaud II de Forez fut le 75e archévêque de Lyon. Il est le fils de Guigues II, comte de Lyon et du Forez. Vers 1182, il est abbé de Saint-Just. En 1193, il succéda à Jean Ier de Bellesmes comme archevêque de Lyon. Il fit son testament le 16 octobre 1226 et décéda à la fin de l'année 1226. Il fut inhumé en l'église

Saint-Irénée (Lyon), avec les comtes du Forez. Robert d'Auvergne lui succéda en 1227 à la tête de l'archevêché de Lyon .

|

|

LE BOURG

Le plan de la cité fut tracé selon les traditions anciennes. L’axe Est-Ouest coupait perpendiculairement l’axe Sud-Nord. Un quart de la surface était réservé au Château et ses dépendances ; trois quarts aux habitations couvertes de tuiles romaines et disposées irrégulièrement. Les remparts protégeaient l’ensemble. Le chanoine, seigneur obéancier, possédant tous les droits de haute, moyenne et basse justice, déléguait ses pouvoirs à un capitaine châtelain et ne résidait pas à Givors. Il n’entretenait guère le Château et les plaintes signalant son délabrement sont renouvelées en 1362, 1411, 1418, 1433, 1440, 1447, 1499, 1504,1511 et 1513. Satisfaction ne sera obtenue que lorsque le Chapitre prendra la décision de faire lui-même les réparations, quitte à se retourner contre le responsable en retenant les sommes déboursées sur son revenu.

Le Chapitre de Lyon avait raison d’être soucieux. Pendant la guerre de Cent Ans, des bandes plus ou moins organisées ravagèrent notre région. La bataille de Brignais, en 1362, les éloigna et Lyon fut protégée. Anse, plus au Nord fut pillée. Aussi le Chapitre permit-il en 1381 aux habitants de Givors de faire une collecte de 70 Livres d’or à la charge de l’employer à la construction d’un mur déjà commencé et à d’autres réparations, fortifications et nécessités communes. Il mande au Châtelain de Givors de prendre avec lui deux nobles et quatre notables bourgeois. Si Lyon avait obtenu une charte communale en 1320 et Condrieu en 1344, ce ne sera que le 6 Novembre 1434 que le Chapitre de Lyon accordera aux habitants de Givors, sur leur demande, la permission de nommer des syndics, à la condition qu’ils ne pourront établir aucun impôt. C’est ainsi que l’on prit l’habitude de se réunir et de discuter des intérêts collectifs. La voie Narbonnaise reprit de l’importance au XVIe siècle, pendant les guerres de religion. Lyon était alors aux mains des ligueurs catholiques tandis que Vienne constituait un point d’appui occupé par les protestants aidés des troupes royales. Givors était ainsi dangereusement exposée entre les deux adversaires. L’1er Juillet 1591, notre ville fut emportée d’assaut par les troupes de Lesdiguières et le château Saint-Gérald démantelé. Le rôle militaire de Givors cessait. Le château fort ne fut jamais reconstruit. Une époque était terminée, une nouvelle commençait.

|

|

|

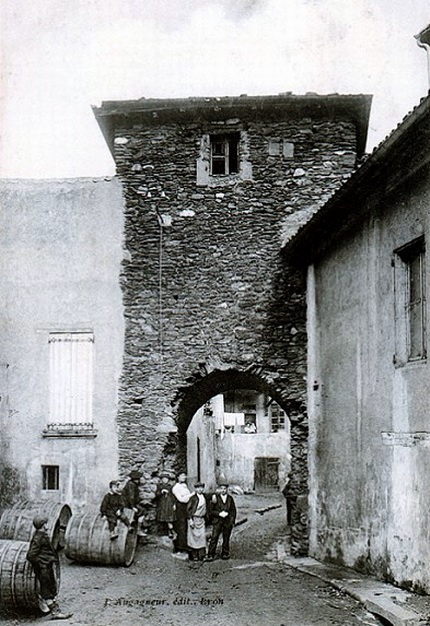

Le Vieux Givors - La

Porte Saint-Gérald

|

|

|

HORS

DES MURS

Au XVIIe siècle, les remparts ne pouvaient jouer aucun rôle défensif.

D’ailleurs, hors des murs, la place de la Sablière devenait une

place du marché très active. En bordure, avait été élevée en

1646 la seconde église Saint-Nicolas. Elle remplaçait l’humble

chapelle que les mariniers avaient autrefois consacrée à ce saint,

protecteur de la batellerie. De nouveaux commerces venaient développer

les échanges entre artisans de Givors et paysans des paroisses

voisines.

La place, cœur vivant de la cité, était proche du péage, toujours

très actif. Et du port de Givors, installé au confluent de

Merdary et du Rhône. Les entrepôts de charbon des carrières de

Rive-de-Gier se multipliaient à un tel point que des contestations

entre des groupes rivaux provoquèrent un très long procès

puisqu’il dura de 1741 à 1740.

|

|

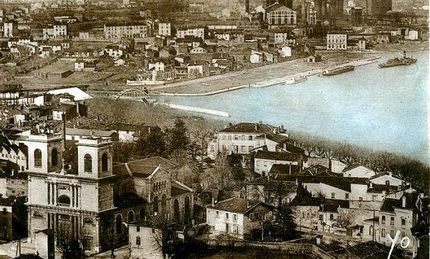

Eglise Saint-Nicolas - Le

confluent du Gier, le Rhône et le Port

|

|

Un chroniqueur du temps de François 1er, Guillaume Paradin, nous a

laissé une image saisissante de l’activité minière de notre

vallée du Gier : A

Saint-Genis de Terre-Noire et à Saint-Chamond sont des mines de

bon charbon de terre ; sy sont aussi à Rive-de-Gier, mais non en

telle quantité. Est merveille de voir les habitants de ce pays qui

en sont tous noircis et parfumés pour l’usage ordinaire qu’ils

en font en leur chauffaige au lieu de bois ; dont il n’y a maison,

leur manger, pain ni vin, qui n’en soit tout parfumé. Mais le

principal profict qui en vient est des foyers, au moyen de quoi est

le Gier est fort fréquenté de certaines races de pauvres étrangers

forgerons, lesquels ne demeurent guère en un lieu, mais vont et

viennent ainsi qu’oyseaux passagers, même pour raison du

voysinage de Saint-Estienne de Furens en Forest.

Mais bientôt, l’extraction du Charbon allait devenir elle-même une

industrie et l’économie de la vie givordine fut profondément

modifiée : vers le XVIIIe siècle, la production augmentant de plus

en plus et devenant supérieure à la consommation du pays (Rive de

Gier), on songea à se créer de nouveaux débouchés. Les regards

se portèrent vers le Rhône, et bientôt le charbon fut expédié

sur Lyon, Givors, Vienne et Condrieu.

|

|

|

Au XVIIIe siècle, Givors

est devenu le carrefour incontournable du charbon

|

|

|

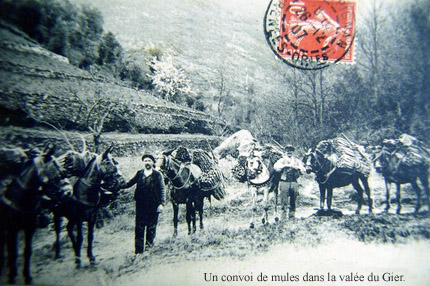

LES MULETS

C’est à cette époque que s’établit entre Rive-de-Gier et la vallée du Rhône le transport des charbons à dos du

Mulet. Chaque bête de somme portait dans ses bâts une benne de houille dont le poids peut être évalué à quatre-vingts kilos. Une note datant des environs de 1760 énonce que le nombre des mulets de bât s’élève à 1200. De ce total, on peut raisonnablement estimer que les deux tiers, soit 800, étaient constamment en service, ce qui donne un service approximatif de 400 bêtes en charge descendant à Givors alors qu’un nombre égal de mulets remontaient à vide vers la mine.

On doit supposer qu’ils pouvaient accomplir deux voyages dans la belle saison et un seul durant les jours courts, ce qui donnerait une moyenne de quatre tonnes de minerai transporté

quotidiennement. Le nombre de muletiers était moins élevé que celui des bêtes de somme ; nous ne possédons nul renseignement à ce

sujet, mais on peut le fixer à une centaine du fait que l’on n’affectait pas un homme à la conduite de chaque bête ; les mulets étaient groupés par

dix, le second attaché à la queue du premier et le troisième à celle du second, et ainsi de suite. De cette façon, un seul muletier conduisait dix bêtes…

Un train aller-retour de huit cents à mille bêtes demandait donc environ cent

muletiers… On s’imagine aisément les différents tableaux que pouvaient offrir aux regards amusés les mouvements de ces cortèges muletiers : incidents au passage des gués, désordres provoqués par des animaux rétifs, les objurgations violentes des

conducteurs, la rencontre de deux convois en sens contraire, l’animation à la halte et celle plus grande encore au départ. Les rives du Gier connaissaient alors une belle intensité de vie, un mouvement

inlassable.

|

|

|

|

LA VERRERIE ROYALE DE GIVORS

Ce charbon de terre, désormais abondant, va être à la source de la prospérité de Givors. Pour comprendre les causes de l’implantation d’une famille de verriers à Givors, il faut se souvenir que toutes les verreries étaient alors bâties à proximité des forêts, voire au milieu de celles-ci. Or, vers le milieu du XVIIIe siècle, une grande inquiétude se répandit en France parmi ceux qui attachaient à la prospérité des forêts un grand intérêt national. Les bois mal aménagés, pillés ou détruits, commençaient à manquer. De tous côtés, le gouvernement portait des défenses rigoureuses pour interdire la destruction d’une si grande source de richesses. Le sort de la marine et des constructions publiques en dépendait. On chassa des forêts toutes les installations d’usines qui dévoraient le bois et l’on interdit toute création nouvelle. Les verriers furent, parmi tous les industriels, les plus inquiétés. Dépossédés du seul combustible qui, à cette date, fût encore abondant, n’ayant pas encore les ressources que devaient leur donner sur la surface du territoire la découverte et l’exploitation des mines de charbon, quelques uns abandonnèrent leur art, quelques autres cherchèrent un lieu plus favorable. L’un de ceux-ci, Michel Robichon, maître verrier à Miélin en Franche-Comté depuis 1729, fut séduit par les atouts qu’offrait notre cité. Il y trouvait en effet les deux éléments nécessaires à la fabrication du verre : la proximité du charbon de Rive-de-Gier et le sable du fleuve. D’autre part le Rhône et la présence d’une batellerie florissante lui donnaient la faculté d’atteindre tout le midi de la France.

|

|

|

Verrerie Neuvesel l'intérieur vers 1880.

|

|

|

Pour toutes ces raisons les sieurs Esnard et Robichon demandèrent au mois d’avril 1749 à l’Intendant du Lyonnais l’autorisation d’établir une verrerie à Givors. L’Intendant de Lyon appuiera très favorablement leur requête : MM. Esnard et Robichon ont travaillé toute leur vie aux verreries en plusieurs endroits et notamment en Alsace, sous les yeux de M . le Cardinal de Rohan, de la protection duquel ils se flattent. Ils sont fort experts en cette partie. Ils ont de gros fonds et attendent avec empressement la fin de cette affaire parce que les fonds qu’ils y destinent et qu’ils gardent pour cet effet ne leur sont d’aucune utilité. Il résulte de ces circonstances qu’on peut espérer, par les connaissances qu’ils ont acquises, que la verrerie qu’ils se proposent d’entreprendre aura un plein succès, ou qu’au moins, si elle éprouve les mêmes malheurs que les précédents, eux seuls en souffriront sans entraîner dans leur ruine d’autres particuliers trop confiants. Ainsi, Monsieur, en jugeant cet établissement utile et nécessaire, je crois qu’on ne peut mieux le confier qu’à des gens entendus, riches et en réputation de probité. Quant à son utilité, elle est certaine et démontrée depuis la chute de la verrerie de Roanne. Il n’y en a point dans toute la Généralité. Il s’en était élevé une à un lieu

nommé Beauregard sur les confins des Dombes ; elle est tombée,

de sorte qu’on tire à présent les bouteilles à Lyon des cantons

très éloignés, qu’elles y sont rares et fort chères ; une

verrerie ne peut être mieux placée qu’à Givors.

|

|

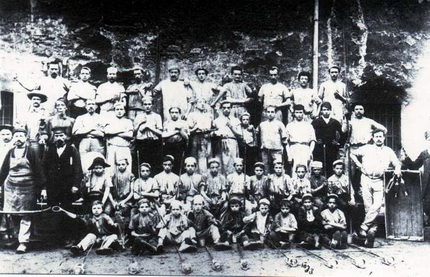

Verrerie Neuvesel - Les souffleurs de verre avec une manœuvre infantile

|

|

Le 10 Mai 1749, un arrêt royal autorisait la construction de cette verrerie :

Il plait à sa Majesté de leur permettre de faire construire et établir à leurs frais au lieu

de Givors, près Lyon, une verrerie pour y faire fabriquer pendant le temps et l’espace de vingt années consécutives des bouteilles et autres ouvrages de verre à la charge de n’employer pour le chauffage des fours de la verrerie que du charbon de terre… Défense à toute personne de quelque qualité qu’elle soit, de faire à dix lieux aux environs un pareil établissement à peine de confiscation et 3 000 livres d’amende. Ainsi la première verrerie givordine naquit le 3 Juillet 1749 avec la constitution de la société de la VERRERIE ROYALE DE GIVORS, formée entre sieurs Michel et autre Michel Robichon père et fils, aussi maître de verrerie royale demeurant à Miélin. On fit venir pour la construction des fourneaux et creusets des terres de Melzieu en Rouergue (deux mille quintaux) et du Comtat Venaissin (six cents quintaux). Cette verrerie, prospère dès le début, fabriqua jusqu’à cinq cent mille bouteilles. Cinq années plus tard, en 1754, il y fut adjoint une verrerie à vitres. Un rapport fort élogieux de la Généralité de Lyon nous renseigne sur l’état de la verrerie dix sept ans après la fondation de la Société : La verrerie établie à Givors est très considérable et dans l’état d’exploitation le plus brillant. Il y a cent à cent-dix ouvriers de tout genre attachés à cet établissement ; plusieurs sont mariés et ont des enfants, de sorte que l’on peut compter plus de deux cents personnes entretenues à Givors par cette

verrerie.

|

|

|

Verrerie Neuvesel première brigade 1912

|

|

|

Les principaux ouvriers sont étrangers, mais on fait des apprentis parmi les gens du Pays qui paraissent goûter ce genre d’industrie. Les ateliers de cette manufacture consistent en deux verreries à

bouteille. Chacune a deux fourneaux. Chaque fourneau sert à deux

maîtres. Chaque maître a son fourneau à recuire. Il y a une verrerie à vitres dont le fourneau sert à dix

maîtres.

L’aplatissage du verre à vitre se fait par des femmes dans sept

fourneaux. Pour la préparation des matières, la construction de pots ou creusets, ainsi que pour les divers magasins, il y a une grande quantité de bâtiments dont l’énumération est inutile. Toute cette verrerie travaille au charbon de pierre, ce qu’on regarde comme unique en France. Le commerce des bouteilles et des verres à vitre de la fabrique de Givors est très grand. Cette dernière partie est à la veille de s’étendre considérablement dans le Levant… On ne peut que souhaiter que la verrerie de Givors se soutienne dans l’état de prospérité où elle est. Les intéressés disent qu’ils n’attendent que la décision du Conseil pour faire construire une verrerie à vitres où ils puissent satisfaire à toutes les demandes du Levant. Ils présument que les envois pourront monter à plus de deux cent mille francs par année pour le seul Levant. Ces envois sont composés de verres bleus, jaunes, verts, de blancs carrelés ou à losanges, de rayés ou cannelés. On a été content des premiers qu’ils ont expédiés. Suivent d’autres considérations techniques et aussi quelques doléances quant au renchérissement des matières et, entre autres, du charbon. Et le rapport de la Généralité de Lyon s’achève sur cette phrase qui nous conduit vers un nouveau développement : La construction du Canal de Givors dont l’entrepreneur est toujours bien zélé fera diminuer considérablement le prix de cette denrée.

|

|

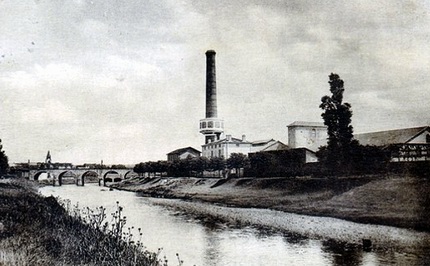

Le Gier et la Verrerie

|

|

LE CANAL DE GIVORS

Ce canal que d’aucuns attendaient avec enthousiasme fut la grande entreprise du XVIIIème siècle. Dès 1749, Barthélémy-Aléon de Valcourt conçut un projet de réunion de la Loire au Rhône par canal. Mais son projet n’ayant obtenu aucun appui fut abandonné en 1751. Quelques années plus tard, un maître-horloger lyonnais du nom de Zacharie reprit le projet et obtint le 28 octobre 1760 un arrêt du Conseil et le 6 Septembre 1761 les lettre patentes autorisant la construction du canal entre Givors et Rive-de-Gier. Lorsque Zacharie mourut, le 22 mai 1768, épuisé par la tâche et les difficultés sans cesse rencontrées, ayant englouti toute sa fortune dans cette œuvre, il sembla bien que le canal resterait inachevé. Mais le 30 septembre 1770, des lettres patentes donnèrent à Guillaume, fis aîné de Zacharie, une prolongation de vingt ans à la concession primitivement accordée, et les travaux reprirent. Enfin les travaux furent terminés au mois de mai 1780 et le canal livré à la circulation en décembre de la même année. L’essor rapide du canal entraîna l’élimination brutale d’un aspect traditionnel du commerce local. Nous lisons dans le registre des délibérations du conseil municipal de Givors, à la date du 17 Août 1788 :

|

|

|

Givors - Rue du Rozier

et le Canal

|

|

|

La paroisse de Givord pouvoit autrefois acquitter ses impositions par rapport à son

industrie, mais ses ressources sont aujourd’hui entièrement perdues pour elle ; les concessionnaires du Canal se sont emparés absolument de son commerce. Le commerce qui se faisoit avant la navigation de ce canal dans la paroisse de Givord consistoit principalement en charbon de terre qui y étoit journellement transporté des carrières de

Rive-de-Gier par plus de 1 200 mulets, ce qui donnoit le débouché des vins et autres denrées et en procuroit la consommation ; de la dérivoit une autre branche de commerce très importante qui étoit celui du

foin, du son et de l’avoine, parce que les voituriers qui amenoient le charbon à dos de mulet achetoient en compensation toutes ces différentes denrées sur lesquelles chacun

bénéficioit. Ces branches de commerce se trouvent aujourd’hui détruites pour le fait du Canal, on ne peut plus désormais compter sur l’industrie qui rendoit cette paroisse florissante ; il ne lui reste donc que son sol peu précieux qui soit représentif de son imposition.

|

|

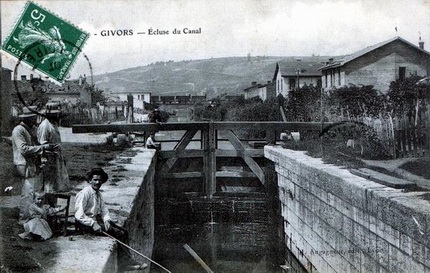

Givors - Ecluse du Canal

|

|

|

|

|

LES MARGOULINS

L’ouverture à la navigation du Canal de Givors ne combla pas les espérances de nos maîtres de

verreries. Elle contribua surtout à faire hausser le prix des

houilles. Mais en même temps, elle en accrut dans des conditions extraordinaires l’exportation. Nous empruntons à l’œuvre d’Etienne ABEILLE le tableau suivant : Marchandises transportées par le canal depuis sa mise en activité jusqu’en 1789

ANNEES

HOUILLE Marchandises Diverses

quintaux

quintaux

1780

339 380

8 053

1782

628 776

18 485

1783

1 217 927

56 609

1784

813 032

58 568

1785

1 002 531

90 497

1786

1 071 708

106 733

1787

1 338 771

119 975

1788

1 065 406

89 660

1789

1 347 571

102 556

La seule lecture de ce tableau nous montre combien l’activité commerciale de notre cité sortit grandie de l’inauguration de cette nouvelle voie de communication.

|

|

|

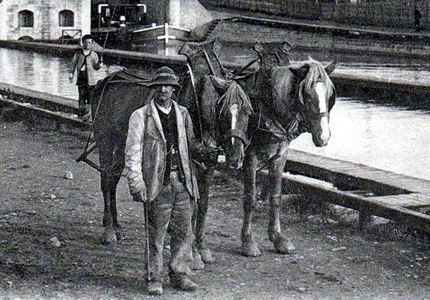

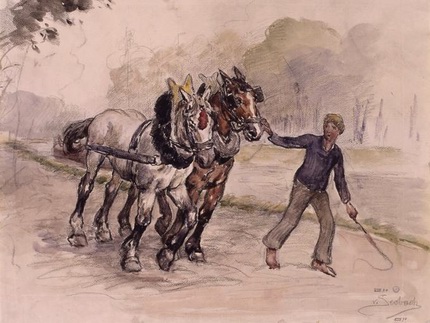

Chemin de halage

|

|

|

Si l’on suppose que l’on pouvait charger sur une barque du canal environ deux tonnes et demie de charbon , ce qui n’est pas

énorme, il faut calculer que pour transporter un même poids à dos de mulets trente animaux sont nécessaires et demandent trois hommes pour leur

conduite.

Le même auteur nous renseigne sur la façon curieuse dont les barques étaient halées :

Pour le remorquage, on employait non des chevaux ou des ânes, mais des hommes, auxquels on donnait le nom de « Margoulins »… Les Margoulins, bricole à l’épaule, tiraient sur la « maillette » attachée à l’avant de la barque et faisaient lentement avancer le convoi, dont la marche paresseuse était souvent retardée par la nécessité d’écluser d’un plan d’eau à l’autre… Margoulin et marinier aidaient à la manœuvre dans l’écluse, ouvrant les vannes permettant d’élever ou d’abaisser le plan d’eau dans le sas, selon quelle bateau devait descendre ou remonte la pente ; ce résultat obtenu, il fallait ouvrir les portes à grand renfort de barres pour livrer passage à la barque : manœuvres assez longues sinon fort pénibles et qui retardaient d’autant la marche des convois.

|

|

Chemin de halage

|

|

La barque une fois lancée, l’effort de l’homme n’était pas considérable : il s’agissait de maintenir l’impulsion une fois donnée ; mais lorsqu’il fallait sortir du sas où le bateau s’était un instant immobilisé, il n’en allait pas de même : alors le Margoulin arquait les reins, frappait le sol de ses sabots ferrés, tel un cheval qui démarre. Et le marinier l’aidait en poussant de la « harpie » fichée contre les parois de l’écluse ! Et vogue la galère !…

La navigation sur le canal était si active, elle amenait tant et tant de barques au bassin de Givors, qu’il était parfois possible, au dire des anciens, de traverser ce bassin d’un bord à l’autre en passant d’une barque sur l’autre.

Et pendant tout ce temps, la Ville de Givors connaissait une remarquable prospérité. La population, qui était de 1 000 habitants en 1 700, atteignait 2 975 habitants un siècle plus tard. Des quartiers neufs naissaient : celui des Verreries à l’Est du bourg, celui du Canal au Nord. La révolution de 1789 confiait les destinées de la ville à des administrateurs élus, soucieux d’urbanisme. Un peu plus tard, la Société des Graviers du Gier se constituait pour endiguer le Gier, gagner quelques terrains pour la construction, lancer le premier pont de bois sur le Gier, torrent capricieux soumis aux crues du Rhône, tracer la grande artère qui facilitera la circulation du port de Givors au Canal et à Lyon.

Mais la fin de la navigation était pourtant proche. Le canal qui, autrefois, avait ruiné les muletiers qui hantaient l’étroit couloir du Gier, allait connaître à son tour la concurrence mortelle du chemin de

fer.

|

|

|

Une Sicelande halée par

deux Margoulins

|

|

|

|

Jean-Claude Verpilleux est un industriel et inventeur français, né à Rive-de-Gier le 13 Floréal An VIII (2 mai 1798 et décédé à Saint-Martin-la-Plaine le 13 octobre 1875.

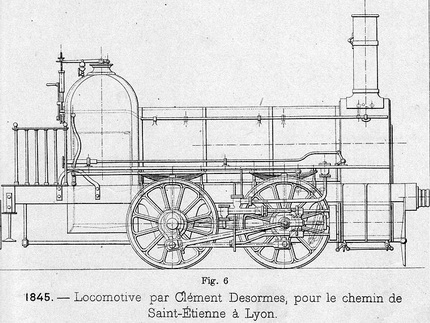

De ces ateliers situés à Egarande, près de la nouvelle voie ferrée, vont sortir les locomotives-tender appelées Le Gier, L' union, Le Furens et dont il construisit 9 exemplaires entre 1843 et 18542. Claude Verpilleux s' interessa au problème rencontré par Marc Seguin et la Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon, pour la remonte du chemin de fer entre Rive-de-Gier et Saint-Etienne. Sur cette portion de la ligne on était obligé d'utiliser les chevaux pour tirer les wagons car les locomotives étaient trop faibles. Verpilleux construisit en 1839 une locomotive spéciale dont le tender était réuni à la machine par un tuyau à genouillère. la vapeur agissant à la fois sur les roues de la locomotive et sur celle du tender, celui-ci devenait une seconde machine motrice3

|

|

|

LA JUMENT NOIRE

Tout commença en cette matière par une maladresse de la Compagnie du Canal, trop gourmande de bénéfices :

Le tarif que les lettres patentes de 1779 lui avaient concédé n’avait jamais été perçu dans son intégralité

lorsque, le 29 Août 1821, la Société du Canal décida que ce tarif serait perçu intégralement, et que dès le 1er Octobre 1821, il serait payé 25 centimes au lieu de 12 centimes 1 /2, pour 50 kilos de marchandises autres que la

houille. Cette décision imprévue et maladroite porta le trouble chez les industriels et commerçants, qui employaient le Canal, et jeta le discrédit sur l’entreprise. Elle

eut, en outre, pour résultat d’éveiller les appétits et de provoquer la concurrence. Dès 1824, des bruits courent concernant le projet de liaison de Saint-Etienne à Lyon par voie ferrée ; des compagnies se présentent pour réaliser cette

voie. Le 13 Février 1825, le Préfet de la Loire désigne le terrain à acquérir par la Société future du chemin de

fer. Un an plus tard, le directeur des ponts et chaussées annonce par affiches et voie de presse une adjudication pour l’exécution de cette

entreprise. Ce chemin sera adjugé le 26 Mars 1826 et, le 7 Juin de la même année, MM. Seguin, Biot et Compagnie recevront l’autorisation de

construire.

|

|

Ouverte à l’exploitation en trois étapes :

Givors, Rive-de-Gier le 28 Juin 1830. Lyon – Givors le 3 Avril 1832, et

Rive-de-Gier – Saint-Etienne le 1er Octobre 1832, cette nouvelle voie de communication provoqua à ses débuts un intérêt extrême parmi la population, ainsi qu’en fait foi ce texte du Docteur Brachet:

|

|

|

|

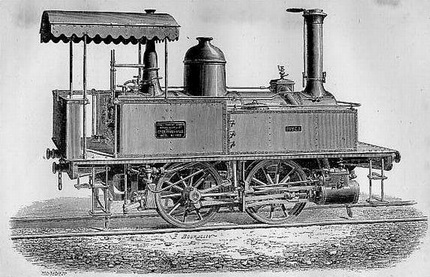

Locomotive à Vapeur

Fives-Lille - 1883

|

|

|

Le chemin de fer est en pleine activité de Givors

à Rive-de-Gier ; il a dépassé touts les espérances des

entrepreneurs sous le rapport des moyens de transport. On n’osait

pas espérer qu’une pente aussi douce que celle de Rive-de-Gier au

Rhône fût suffisante pour faire marcher avec vélocité les

wagons. Eh bien, vingt wagons abandonnés à leur propre impulsion

se rendent à Givors avec une rapidité telle qu’en vingt minutes

ils parcourraient près de trois lieux, si l’on n’avait pas la

précaution de les enrayer un peu, afin d’éviter les accidents

qui pourraient résulter d’une semblable vélocité. Bientôt, une

locomotive allait serpenter sur ces rails métalliques qui

empruntaient la vallée du Gier. Avec cette « JUMENT NOIRE »,

comme aimaient alors à l’appeler les paysans d’autrefois,

Givors venait d’entrer dans l’ère de la vapeur, dans l’âge

de la révolution scientifique et technique.

|

|

Locomotive à Vapeur

Fives-Lille - 1882

|

|

|

|

|

|

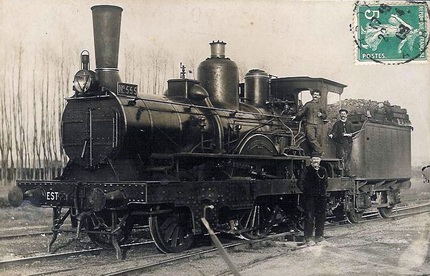

Locomotive

à Vapeur - 1908

|

Locomotive

à Vapeur - 1910

|

|

|

LE

VERTIGE

C’est alors qu’une sorte de vertige s’empare de la population

locale. Un érudit local, le docteur Brachet n’hésite pas à

affirmer que Givors va devenir le centre des expéditions commerciales du midi ; c’est dans

cette ville, ajoute-t’il – que s’établiront avant peu les

commissaires. Un

autre, César Bertholon, lui fait écho dans la notice qu’il

consacre à la Ville de Givors et rêve d’une cité appelée à

compter 100 000 habitants :

Nous ne pouvons nous empêcher d’admirer en idée ce vaste et

magnifique atelier, où le verre, la fonte et l’acier, dociles

sous l’action de vingt fourneaux et tourmentés par des mains

infatigables, revêtent mille formes ; où la silice et l’argile

se changent en vases élégants ou utiles pour répondre aux

fantaisies de l’opulence, ou servir aux besoins du pauvre. Nous

entendons mugir de puissantes machines à vapeur ; le bruit des

marteaux, le grincement des limes se mêlent au fracas plus lointain

des mécanismes hydrauliques qui servent de moteurs aux usines établies

dans la vallée du Gier … Le soir, nous aimons à voir sur un ciel

dont l’azur est obscurci par des nuages de fumée la flamme rouge

des hauts fourneaux, et le matin, notre regard se complait à suivre,

sur le fleuve ou sur les rails de chemin de fer, ces flottilles de

lourds bateaux, ces longues files de wagons chargés de produits de

toute sorte, qui de là vont, par longues files de wagons chargés

de produits de toute sorte, qui de là vont, par les mille voies de

communication rayonnant autour de Givors, se répandre dans la

France et dans l’Europe entière. C’est ainsi que l’esprit

impatient rejette avec dédain le présent, et se plait à s’élancer

dans l’avenir.

|

|

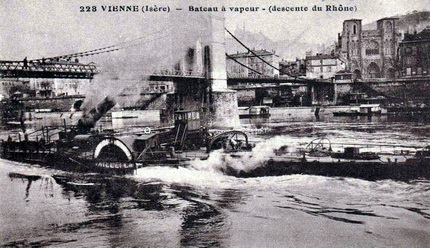

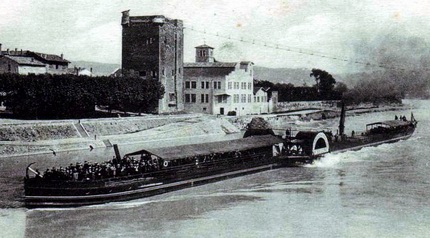

Bateaux à Vapeur sur le

Rhône

|

|

Il est vrai que tant de changements se sont produits en très peu de temps. Un nouveau quartier est venu se grouper autour de la gare de Givors-ville, entre la Freydière et le Bourg

primitif. Un nouveau port, creusé dans les terrains conquis par la Société des Graviers du

Gier, LA GARE D’EAU, est venu associer étroitement le chemin de fer à la navigation

fluviale. Mis en service après 1830, son succès fut tel que les 569 729 tonnes manipulées en 1835 le classaient premier port rhodanien devant Lyon ( 295 522

tonnes). Cette activité, les facilités d’approvisionnement et d’expédition des produits finis, permirent à des industriels hardis de s’installer sur les terrains de la plaine

alluviale. Des hauts fourneaux sortirent de terre : le premier en 1839, le second en 1845, le troisième en 1855. A la sidérurgie vint s’ajouter la métallurgie. Ainsi la société Parent Shaken et Compagnie qui, née en 1861, deviendra cinq ans plus tard la Société

Fives-Lille-Cail. A son actif : des ponts, des grues, des locomotives, une foule de produits

industriels. La Ville elle-même connut des modifications

importantes. Un quai ombragé de beaux platanes vint embellir la rive droite du Rhône depuis le pont de Chasse jusqu’à l’embouchure du

Gier. Prolongé du Gier au bassin par un quai de la Navigation, il allait permettre aux bateaux à vapeur de venir s’y

amarrer. Parallèlement, un magnifique Hôtel-de-Ville sera inauguré en 1860. Les communications routières et ferroviaires seront sans cesse améliorées.

|

|

|

Givors - La Gare d'Eau

|

|

|

ET

POURTANT

Et pourtant l’avenir n’a point comblé les espérances de ceux qui

nous ont précédés sur ce sol. La navigation a délaissé la Gare

d’Eau comme elle avait antérieurement abandonné le Bassin du

Canal. Le Canal, délaissé par la batellerie, envahi par les joncs,

a été comblé pour laisser place à l’autoroute

Lyon-Saint-Etienne. Le chemin de fer a mal supporté la concurrence

de la route et l’abandon des houillères de la Loire.

L’industrie locale a cruellement souffert des crises économiques de

la fin du XIXème siècle et du début du XXème.

|

|

Givors

- Vue Aérienne - Le Canal a fait place à l'autoroute A47

|

|

|

|

|

|