|

GIVORS PORT FLUVIAL

Auteur : Julien PAGE

Editeur André Martel 45, rue de Belfort, à Givors - 1950

Orné de 217 dessins de Claude Bordet

|

|

|

|

LA TROUPE A GIVORS.

En décembre 1788, le « Canal de Givors »

avait été érigé en fief à perpétuité aux actionnaires de

l'entreprise, Les « lettres patentes » ne furent enregistrées au

Parlement que le 5 septembre 1789 (69). C'est bien probablement le

dernier fief créé sous l'Ancien Régime ! Mais de ce fait la

Compagnie du Canal participa à toute l'impopularité qui atteignit

les institutions féodales. Les nouvelles autorités lui furent

hostiles. Elle eut tout le monde contre elle et notamment les

Givordins. En décembre 1789, ne fixèrent-ils pas à 1.200 livres

le montant des impositions de MM. les intéressés du Canal. Le

directeur Antoine Cailhava protestait dès janvier, consentant à ne

payer que les impositions qui existaient sur le sol occupé. Le conflit allait s'aggraver. Si l'Assemblée

Nationale Constituante avait proclamé l'abolition des privilèges

et l'égalité devant l'impôt, elle garantissait aussi la libre

concurrence et la libre circulation des produits. Mais l'ancienne

corporation des crocheteurs ou portefaix du Canal voulait conserver

ses prérogatives.

|

|

|

Double écluse - Tartaras

|

|

|

Le 7 octobre 1790, après-midi, Richard, son père

et son frère, étaient occupés à l'embouchure du canal et

faisaient monter plusieurs bateaux à Rive-de-Gier. Ils furent

assaillis par une foule de crocheteurs. Ils auraient été pendus à

la grue sans l'intervention de plusieurs personnes. Le lendemain,

ils connaissaient le même danger. Le maire averti fit retirer les

crocheteurs au nombre de 80 ; mais Richard avait jugé prudent de

passer de l'autre côté du Rhône à l'aide d'un petit bateau.

Le 12 octobre, la municipalité' de Lyon qui ne voulait pas que la

ville connaisse la disette de l'hiver 1788 signalait ces voies de

fait et demandait des mesures sérieuses. Le procureur de la commune

préparait une ordonnance en exécution des décrets de l'Assemblée

Nationale sanctionnés par le roi et notamment celui des Droits de

l'Homme et du Citoyen, où, en partant de cette loi, tous les hommes

avaient le droit de travailler et de gagner leur vie dans

toute l'étendue du royaume sans aucun obstacle.

«

Ce serait donc enfreindre cette sage loi, si Von souffrait que sur

le canal de Givors à Rive-de-Gier, il n'y eut qu'un certain nombre

de personnes qui s'emparassent de ce travail et en privassent les

autres. Ce serait admettre les privilèges. Vous savez qu'il n'en

existe plus. Et de là, il en résulterait encore d'autres inconvénients

qui deviendraient nuisibles au commerce parce qu'alors ce groupe de

préférés serait le maître de faire composer les marchands,

d'augmenter le prix des voitures, d'enchérir ce combustible si nécessaire

à la vie de l'homme et qui tomberait en pure perte aux

consommateurs.

|

|

Vestige d'une écluse au

bord de l'autoroute A47 - Givors Ouest

|

|

Cette bonne volonté ne parut pas suffisante au

Directoire du département qui, après intervention des

concessionnaires du Canal, envoyait une compagnie d'infanterie du régiment

de Guyenne, le lundi 18 octobre 1790, soit 3 officiers, 6

sous-officiers et 70 soldats, « pour y rester jusqu'à nouvel ordre.

»

Surprise générale. Eloge de la Garde

nationale : « Les quelques mouvements avaient été apaisés aussitôt

que commencés ». Protestation violente ! <(Les entrepreneurs du

Canal qui ont requis les troupes de ligne pour la sûreté de leur

canal — ce qui nous a été assuré par un officier de V

avant-garde de cette compagnie qui vient d'arriver — auraient pu

prévenir de leurs démarches la municipalité. Il est donc aisé de

s'apercevoir que les entrepreneurs du Canal, qui ont juré une haine

implacable contre la communauté de Givors, se rappellent toujours

de l'ancien régime et cherchent tous les moyens de l'asservir.

C'est une fatalité pour elle, mais le Directoire (du département)

ouvrira les yeux et verra que toutes leurs démarches ont toujours

été, jusqu'à présent, un tissu de fourberie.

|

|

|

Vestige du Canal le long de

l'autoroute A47 - Givors Ouest

|

|

|

« Ils voulurent être seigneurs. Ils se

persuadent encore pouvoir l'être, car ils refusent jusqu'au

paiement de l'impôt. L'entreprise rend quatre fois plus de revenus

aux entrepreneurs que toute l'étendue de cette commune, et par une

méchanceté des plus atroces, cette compagnie vient de requérir

des troupes de ligne à notre charge. Si elle en a besoin, qu'elle

les loge!.. »

La lutte va se poursuivre, ardente. A une

demande du capitaine pour grouper ses soldats dans < un seul bâtiment,

la municipalité signale que les « riches propriétaires du Canal

» en possèdent.

Mais au printemps suivant, 20 mars 1791, la

compagnie du Régiment de Guyenne était doublée. Ce n'est que sept

jours plus tard qu'on établira les billets de logement, à contrecœur,

et après de multiples protestations.

|

|

Vestige d'une écluse au

bord de l'autoroute A47

|

|

Pourtant quelques contestations éclataient à

propos de cette libre circulation sur le Canal. Deux marchands,

J.-A. Rambaud, à Givors, et J.-B. Richard, du quai Saint-Antoine à

Lyon, se plaignaient des crocheteurs de Givors. Le 29 avril 1791,

ils faisaient la déposition suivante : « Mardi dernier, trois des

domestiques de Rambaud furent troublés dans leur travail,

maltraités,

près de Rive-de-Gier, par les nommés Thivillon fils aîné, Pierre

Seyve et autres, et excédés de coups. Il y a même une plainte à

cet égard au District de la Campagne de Lyon. Le jour d'hier, vers

deux heures, Seyve, Charles Revol, Benoît Pitiot et plusieurs

autres arrêtèrent les manœuvres de Richard et Rambaud, leur

firent laisser ces bateaux vers le territoire des Molières à

Givors où ils sont encore à l’abandon, et menacèrent de tuer

les manœuvres s'ils continuaient à travailler. Toutes ces voies de

fait mettent les plaignants dans la triste perplexité d'être rançonnés

par les cr acheteur s et faire leur commerce avec perte et

désagréments,

de quitter toute espèce de commerce sur le charbon de terre ou d'être

massacrés avec leurs domestiques. »

Une nouvelle ordonnance, interdisant toute

intervention dans la circulation sur le canal, fut publiée le 1er

mai 1791.

|

|

|

Vestige d'une écluse au

bord de l'autoroute A47

|

|

|

UN NOUVEAU PORT.

A l'origine, le port n'avait été que le débarcadère

privé de la propriété foncière où il se trouvait. Dans les

actes notariés du XVIIIe siècle, certaines clauses imposaient aux

fermiers l'obligation d'apporter, au port de Givors, les

approvisionnements à destination de Lyon, capitale régionale et siège

du Chapitre. Le «Péage de Givors » en fit un centre d'échanges

et le siège d'un commerce régional. Mais par suite de

circonstances économiques nouvelles, le commerce du charbon de

terre apporté de Rive de Gier, il va connaître un essor

merveilleux qui transformera l'assiette territoriale de la cité et

fera surgir les fabriques.

La conquête des graviers du Gier va rendre

possible de telles réalisations. Depuis des siècles, entre le

chemin de Rive-de-Gier, sur la rive droite, et celui du Moulin, sur

la rive gauche, les grosses eaux occupaient de vastes espaces,

tandis que pendant les périodes de maigre, des filets d'eau

glissaient entre des graviers, des saulaies, des brotteaux. Ces

terrains incultes formaient une barrière gênante entre la ville

proprement dite et son prolongement récent dans les plaines du

canal, difficilement franchie par des sentiers et des « planches »

en temps normal, par des bateaux lors des crues.

|

|

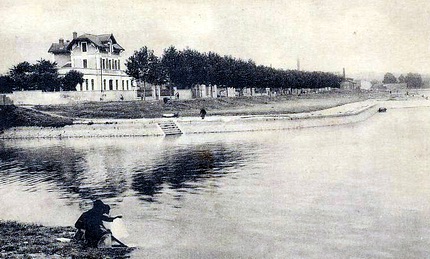

La Gare d'Eau

|

|

Maîtres de verreries, commerçants, propriétaires riches et influents se proposèrent de mettre en valeur cette plaine aux portes de la ville, dévastée par chaque inondation, de la fertiliser par des travaux d'irrigation, après avoir endigué le Gier et rejeté son cours le plus près possible de la rue du Moulin. Son ancien lit jalonné par Cotéon, la gare de Givors-Ville, la place Pasteur, appelée autrefois place des Petits-Brotteaux, la place Carnot, fut comblé.

Etaient-ils encouragés dans leur effort par les travaux réalisés par l'ingénieur Perrache qui avait conquis les terres amphibies du confluent du Rhône et de la Saône ? Ou étaient-ils au courant des futurs projets de Marc Seguin d'Annonay rêvant de créer une voie ferrée de Saint-Etienne à Lyon? Quoi qu'il en soit, ils constituèrent devant Me Vacheron, notaire à Givors, le 2 juin 1825, la société dite « Société des Graviers du Gier » qui ne sera dissoute qu'en 1868.

Quatre-vingts parts de 1.000 francs furent versées par MM. Bolot (5), Dugas (13), Marcellin (2), Alliment (4), Verzier (1), Lobre (3), Drevet aîné (2) Koch (1), Raspiller (2), Vanginot (2), Dervieux (1), Collet (1), Bignon (4), Laurent (1), Gonnard (1), Revol (4), Viallet (1), Darmency (1), J.-P. Lau- renson (3), Pitrat petit (2), Michel Pitrat (2), Pitrat fils (2), Martinet (1) Barillot (1), Gerin fils (1), Gaillard (1), Gerin (1), Berne (3), Mignot et Cle (1), Mme Barra (1) et Bertholon (1).

|

|

|

L'entrée de la Gare d'Eau

et les Quais

|

|

|

Quelques jours après, les associés nommaient président : Bolot, maire ; vice-président : Robichon ; caissier : Dugas ; secrétaire : Me Vacheron. En 44 ans, les sommes versées à chaque possesseur de part se montèrent à plus de 4.500 francs. Le terrain, valant primitivement 1 fr. 50 le m% atteignit le prix de 12 francs en 1854. Ce fut une belle spéculation financière.

Dès 1828, les terrains avaient été acquis et les premiers travaux commencés, lorsque le gouvernement accorda l'autorisation de créer un chemin de fer pour relier Saint-Etienne à Lyon, à la société « Marc Seguin, Biot et CIe ». Givors allait devenir le port charbonnier fluvial non plus de Rive-de-Gier, mais de tout le bassin de la Loire. Pour ne pas perdre de tels avantages, les associés offrirent gratuitement les emplacements nécessaires pour la voie ferrée et pour le « débarcadère » (la gare).

« Le chemin de fer, comme vous le savez, affirmait Dugas, le 21 décembre 1828, doit aboutir au Rhône. C'est une condition de la concession. Mais comment y aboutira-t-il? Comment se feront les

embarquements?

|

|

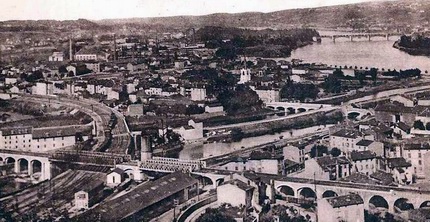

Chemin de Fer et Gare d'Eau

|

|

« C'est dans cet état qu'une Compagnie de Paris, indépendante du cheminde fer, a conçu le projet de faire creuser une gare dans le milieu de la plaine du Gier, dans laquelle viendraient aboutir et se décharger soit les produits du chemin de fer arrivant de Lyon et de Saint- Etienne, soit les marchandises venant, par le Rhône, du midi et du nord. »

« Elle s'est adressée à nous et a demandé si, attendu que cette gare donnerait indubitablement une grande valeur aux terrains appartenant à notre société, on ne serait pas disposé à faire quelque chose pour sa construction. »

Cette cession de terrains liait pour toujours les intérêts des deux sociétés. Ainsi était né, en 1829, un bassin artificiel qui par son activité sera le grand distributeur de houille pour toute la vallée, plaçant bientôt Givors au premier rang des ports rhodaniens.

Dès 1831, étaient loués des magasins pour l'entrepôt des marchandises Des parcelles de terrains avaient été acquises par le chemin de fer. « Je dois vous dire qu'une société s'est présentée avec le projet de créer, en tête de la plaine, au-dessus du chemin de Montrond, un établissement industriel qui se composerait de plusieurs hauts-fourneaux de fonderie, sablière, ajustage, et de tous leurs accessoires.

|

|

|

Maison éclusière et une

double écluse - Tartaras

|

|

|

MM. Canisius et Cochet qui ont projeté cet établissement ont l'intention d'établir plus tard des fabriques de fer. Pour cela, ils ont traité, avec vos syndics, d'une manière définitive, pour l'acquisition d'environ 21.000 mètres de terrain, en se réservant la faculté, d'ici à quelques mois, d'en prendre à peu près 25.000 de plus. Cet établissement industriel serait le plus avantageux pour les terrains restants dont il augmenterait indubitablement la valeur. »

Le prolongement de la gare d'eau jusqu'au chemin de Montrond était promis à cette nouvelle usine à condition qu'elle « en accepte les frais ».

Poursuivant inlassablement la réalisation de ses desseins, la société des Graviers du Gier avait vendu, de 1829 à 1844, 8 hectares et demi pour 229.094 fr. 45. Dans un apurement des comptes de mars 1832, une vente pour estacades et verreries était évaluée 7.093 fr. 12. C'est l'origine probable du groupe Souchon entre Gier et Gare d'eau.

|

|

Ecluse - Lorette

|

|

L'activité commerciale devint si importante que Camille Dugas, maire de

Givors, et Vincent Mignot, négociant à Annonay, décidèrent, le 12 août 1847» d'augmenter la largeur de la Gare d'eau de 7 mètres du côté

nord, de la prolonger de 200 mètres à l'ouest, d'établir deux voies contiguës de la Freydière à l'ouest du chemin de

Montrond, d'élargir l'entrée de la gare » de manière à faciliter l'accès des bateaux à

vapeur.

Le but que s'étaient proposé les associés en

1829 avait été abandonné et les espaces libres destinés à

l'agriculture recherchés par d'importantes industries. Un nouveau

quartier industriel était né. Tous les travaux entrepris, la

canalisation du Gier dans son nouveau lit bordé de roches,

consolidaient définitivement le côté ouest de la presqu'île de

confluence Gier- Rhône et limitaient très sérieusement les

dangers d'inondation dans ce secteur. Le côté est ne le sera que

beaucoup plus tard par la construction des quais en bordure du

fleuve.

|

|

|

|

L'Hôtel du Canal -

Actuellement l'Hôtel de Ville de Rive de Gier

|

|

|

|

|

|