|

Les

lignes qui suivent ont été empruntées au livre de M. Etienne Abeille

"HISTOIRE DE GIVORS" de 1912.

LE CANAL DE GIVORS - François Zacharie

(1709-1768)

|

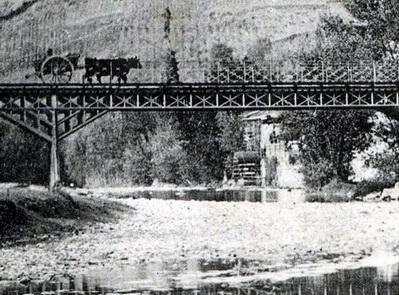

Nous arrivons à la grande entreprise du siècle, en notre

ville, à la création du canal de Givors. Tout a été dit et redit sur ce canal, dont l'établissement provoqua un grand enthousiasme et qui fut

considéré, d'abord, comme le premier tronçon du canal des Deux-Mers.

Ces hautes espérances n'ayant pas été

réalisées, beaucoup d'auteurs, de nos jours, l'ont jugé seulement comme un beau projet

avorté, lui ont contesté tous les services rendus, et ont parlé de son

créateur, le malheureux François Zacharie, comme d'une sorte d'illuminé, sans jugement et sans esprit

pratique.

Nous voudrions remettre les choses au point, établir par les faits et par les

chiffres, les services que notre petit canal a rendus, établir enfin que Zacharie fut un homme de

valeur, doué d'une rare énergie, qui mourut sur la brèche, et à qui la postérité n'a pas rendu justice.

Barthélémy-Aléon de Valcourt fut le promoteur du canal de jonction entre le Rhône et la Loire, en 1749, mais n'ayant pas

obtenu, en haut lieu, l'appui qu'il espérait, il abandonna son projet en 1751. Quelques années plus

tard, François Zacharie, maître horloger à Lyon, reprit le projet abandonné et se consacra tout entier à en assurer la

réalisation. Avec une ténacité que rien ne rebutait, avec l'enthousiasme communicatif que lui donnait sa foi dans la valeur de l'œuvre, Zacharie travailla d'abord à obtenir l'acceptation de ses plans et la concession du canal à

établir. Ses efforts furent couronnés de succès, son projet de canal des Deux-Mers séduisit le

Ministre, un arrêt du Conseil du 28 octobre 1760 et des lettres patentes du 6 septembre 1761, accordèrent à Zacharie la concession, mais la construction du canal ne fut autorisée que de Givors à

Rive-de-Gier. Le gouvernement, en n'accordant qu'une partie de la concession

demandée, n'entendait pas limiter ainsi les travaux, ce n'était qu'une mesure de prudence afin d'éprouver, par l'exécution de ce premier

tronçon, les moyens du concessionnaire.

|

|

|

|

|

Le premier pas était franchi, mais d'autres difficultés restaient encore à

vaincre, sans compter celles de l'exécution : il fallait s'entendre avec les seigneurs et les habitants des pays que traverserait le canal. Avec une touchante

unanimité, tous les bourgs et villages que devait desservir le canal, de Givors à

Rive-de-Gier, s'élevèrent contre cette entreprise, qui leur paraissait impossible, et devant causer des maux

inévitables. De son côté, le Chapitre de Lyon, inquiet pour ses

droits, ne voyait pas d'un bon œil cette intrusion sur ses terres. Zacharie calma les craintes du Chapitre (Le 13 avril 1762, le Chapitre envoie un de ses membres recevoir la déclaration que le sieur

Zacharie, entrepreneur du canal de Givors, a offert de faire, savoir qu'il ne portera aucune atteinte aux droits desdits seigneurs sur les terres desquels il fera

travailler, notamment au droit de pêche, dont le Chapitre a toujours

joui. (Archives du Rhône, actes capitulaires, livre CLXXXVII, folio 56.) — Du 21 mai 1762, acte devant

notaires, par lequel François Zacharie, concessionnaire du canal de Givors à

Rive-de-Gier, auquel le roi, par son arrêt du Conseil du 6 septembre 1761, a accordé le droit de pêche dans ledit canal et ses

réservoirs, pendant le temps et espace de quarante ans commencés le i8r octobre 1761, déclare qu'il se désiste en faveur de MM. les Comtes de Lyon dudit droit de pêche pendant le temps de sa concession. (Archives du Rhône, armoire Gad, vol. 54, n° 13.), et fit de son mieux pour rassurer les

riverains. Les travaux furent commencés, entre Givors et Saint-Romain, malgré toutes ces

difficultés, dès 1761.

|

|

|

Les lettres patentes de 1761 donnaient à Zacharie la permission de

construire, à ses frais, et lui accordaient la concession du canal de Givors à

Rive-de-Gier pour 40 ans, au tarif suivant : de un sou par lieue et par quintal de toutes marchandises et denrées qu'il y voiturerait par ses moyens et à ses

frais, de neuf deniers par lieue et par quintal de celles que les particuliers voudraient y faire passer à leurs frais et par leurs

moyens, et de quinze sous par écluse et par chaque bateau vide montant ou descendant le canal. En vue des travaux

futurs, l'obligation était imposée au concessionnaire, de construire à

Patroy, près Saint-Etienne, un réservoir d'eau pour l'alimentation du canal. Cette dernière clause et son acceptation par le

concessionnaire, établissent que le gouvernement et Zacharie étaient d'accord pour ne considérer le canal de Givors à

Rive-de-Gier que comme le premier tronçon du canal des Deux-Mers.

Pendant 8 ans, Zacharie travailla à l'établissement du canal, entre Givors et

Saint-Romain, aux prises avec des embarras de tous ordres : difficultés techniques, difficultés financières ; vaillamment il

lutta. Mais 500.000 livres avaient été dépensées ; les prêteurs (Des hommes éminents avaient eu foi en Zacharie et en son œuvre et

avaient, dès le début des travaux, avancé des sommes importantes à l'entrepreneur ; parmi ces hommes on peut citer Guillaume

Coustou, sculpteur. Quelques années plus tard, le fameux architecte Soufflot fut aussi parmi les intéressés du canal de

Givors.), inquiets, ne voulaient plus fournir de nouveaux subsides et les travaux menaçaient d'en rester

là, lorsque Zacharie mourut, le 22 mai 1768. Il mourut

misérablement, dans une auberge de Givors, tué par le surmenage et par le chagrin, sans avoir pu aller au bout de sa

tâche, n'ayant eu que l'affection des siens pour consolation et pour

réconfort, pendant ces tristes années (François Zacharie, entrepreneur du canal royal de

Givors, âgé d'environ cinquante-neuf ans, mort subitement la

veille, est enterré le 23 mai 1768 dans l'église de Givors. (Archives de

Givors, registre paroissial de 1760 à 1768, folio 244).

|

|

Un libelle sur le canal a été écrit, en 1779, par Sain de

Manevieux, un des riverains que le nouveau canal gênait; son auteur n'est donc pas suspect de tendresse pour

Zacharie. Et pourtant l'article qui commence de façon blessante et

bouffonne, se termine par l'aveu presque ému des malheurs et des mérites du pauvre entrepreneur. Voici d'ailleurs des extraits de ce libelle

.

|

|

|

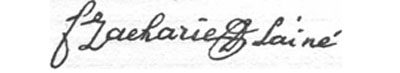

N" 34. — Fac-similé de la signature de François Zacharie, apposée, le 9 juin 1765, au bas de l'acte de baptême d'une fille de Pierre Rave garde du canal de Givors ». La femme de Zacharie, Jacqueline Rouguet, fut marraine de l'enfant.— (Archives de Givors, registres paroissiaux, registre de Givors de 1760 à 1768, f* 149.) |

|

« Le sieur Zacharie, horloger à Lyon, d'un génie méchanicien et

entreprenant, ayant appris que des particuliers avoient anciennement projette de joindre par un canal, le Rhône à la Loire, voulut parcourir une sphère plus grande que celle de l'horlogerie ; il communiqua son dessein à quelques

citoyens, qui l'encouragèrent, et dans son enthousiasme, il se transporte dans la

capitale, se présente chez le Ministre développe son plan, sous le point de vue le plus séduisant ; il ne demande qu'un

privilège, ses moyens et ceux de quelques associés lui suffisent pour l'exécution, et il sacrifie ses intérêts à son zèle et à l'avantage de sa

Patrie. Le Ministre judicieux comprit qu'il falloit favoriser les idées de certains hommes auxquels l'imagination rend tout

aisé, qui jettent les fondements des entreprises utiles que d'autres perfectionnent

ensuite.... Enfin il (Zacharie) obtint un arrêt du Conseil en 1761 et l'idée d'un canal triompha de toutes les objections. |

|

|

|

La Cour... permit au sieur Zacharie d'établir un canal depuis Givors jusqu'à Rive-de-

Giés, mais elle ordonna de ne point détourner les eaux de la rivière de

Giés, pour l'usage dudit canal.... Depuis huit ans on travaillait au projet et à peine l'étendue d'une lieue comprise entre Givors et

Saint-Romain était ébauchée.... Les actionnaires reprochèrent à l'entrepreneur qu'il dissipoît inutilement leurs

fonds. Le sieur Zacharie arrête leur colère et leur annonce que tout est préparé pour leur faire remonter le canal dans un bateau et leur montrer la manœuvre de la navigation... Ils se rendirent au jour fixé avec leurs amis sur le bord du canal dans lequel auparavant le sieur Zacharie avait eu soin d'introduire les eaux de la rivière de

Giés. Pour amuser l'imagination des intéressés, le sieur Zacharie avait eu la précaution d'attacher un bateau rempli de charbon de

terre, à celui sur lequel il devoit s'embarquer. Le moment du départ arrive, l'entrepreneur, l'ingénieur

Salisson, le conducteur Rave et son violon, deux trompettes et trois tambours se rangent du côté du

gouvernail. Le signal est donné, l'on part.... La navigation est d'abord «

lente, par le mauvais méchanisme des écluses....

|

|

Le sieur Zacharie encourage la manœuvre et tandis que l'espérance

renait, le désastre arrive, les berges mouvantes, ne pouvant soutenir le poids de l'eau, se rompent avec violence, la masse d'eau qui suit l'irruption entraîne les bateaux, les

associés, les musiciens, et les place sur des saules parmi un troupeau de moutons... chacun s'enfuit à toutes jambes au milieu de l'eau..., les intéressés reprirent le chemin de Givors par terre sans tambours ni

trompettes... (Rétablissement des berges, correction du mécanisme des

écluses, puis crue du Gier qui ravage tout)... Tant de contre-tems, coup sur coup, impatientèrent les intéressés ; ils avoient déjà ordonné de suspendre tous travaux lorsqu'une mort inopinée surprit le sieur Zacharie dans une hôtellerie de

Givors... Cet homme avait eu l'art de soutenir l'espérance de ses actionnaires il leur montrait un visage

riant, quoi qu'il fut souvent dévoré de chagrin ; sa famille s'était retirée près de lui pour partager ses travaux et ses adversités ; |

|

|

il faisait espérer le soir à ses enfants qu'une fortune brillante seroit la récompense de leurs peines ; sa femme elle-même, sacrifiant les commodités et les ressources d'une grande

ville, s'étoit réduite à vivre dans ces tristes vallons, et on la voyoit dans les pins rigoureux hyvers constamment à la tête des ouvriers et veiller sur

eux. Tant de fermeté auroit mérité un sort plus heureux, mais elle ne survécut que quelques années à son

mari, sans avoir eu la satisfaction de voir reprendre les travaux ; la même fatalité fit aussi disparaître de ce monde, l'ingénieur Salisson et Rave son

substitut... (Portefeuille lyonnais ou bigarrures provinciales, trouvées par un Q... ni

cuirassé, ni mitre, mais botté (Lyon, 1779), par SAIN DE

MANEVIEUX.). »

|

|

|

|

|

La mort de Zacharie marqua l'arrêt complet des

travaux en 1768. |

|

|

Page

Précédente Page

Précédente

|

Haut de page |

Page suivante

|

|

Page

Précédente

Page

Précédente