|

|

Les lignes

qui suivent ont été empruntées au livre de M. Etienne Abeille

"HISTOIRE DE GIVORS" de 1912.

|

|

LE TRANSPORT DU CHARBON

|

|

Grand-Croix - Vargue |

Avant rétablissement du canal, le transport du charbon se

faisait, des mines de Rive-de-Gier à Givors, à dos de mulet, le long de la rivière de Gier ; douze cents mulets y étaient habituellement

occupés. A Givors, on remisait le charbon dans les entrepôts, ou bien on le chargeait directement dans les bateaux, au port. Ce trafic employait un nombreux personnel et faisait vivre le petit commerce de

Givors. L'établissement du canal bouleversa cet état de choses. Plus de longues théories de mulets faisant sonner leurs

grelots, et de muletiers braillards, déambulant le long de Merdary pour se rendre aux magasins de

charbon. Le port lui-même fut aux trois quarts abandonné, au profit du bassin du canal. Il sembla aux Givordins que leur ville était

morte.

Et cependant ce n'était qu'une heureuse

évolution. Loin dans les terres, de l'autre côté du Gier, sur les bords du bassin du canal, une nouvelle cité

surgissait, où se manifestait, avec une intensité de plus en plus

grande, cette vie commerciale que le bourg avait vu décroître. Les muletiers étaient devenus des

mariniers, des haleurs, des crocheteurs du canal. Les bruits et les chants vibraient toujours dans la

vallée, de Rive-de-Gier à Givors, mais au lieu de mulets portant maigre charge, c'étaient des bateaux, longs de vingt

mètres, qui déversaient, à Givors, les charbons de Rive-de-Gier et tous les produits du

Forez. Il est difficile d'évaluer l'augmentation d'activité commerciale qui en résulta pour notre

ville.

|

|

Grand-Croix - Vargue:

A Rive-de-Gier et à Saint-Etienne, on exploitait généralement par des fendues ou galeries inclinées suivant la couche. Le long de ces voies, des porteurs remontaient la houille à dos, de 100 m à 150 m de profondeur, dans des sacs assujettis par des cordes qu'ils tenaient entre leurs dents; d'une main ils portaient une lampe dont la faible clarté ne pouvait percer les nuages de poussières soulevées par leurs pas; de l'autre ils s'appuyaient sur une courte canne, une béquille; ils cheminaient ainsi, comme des damnés sur quelque échelle de l'enfer, nus, haletants dans des galeries sans air. Quand la couche n'affleurait pas, on fonçait des puits de 1 m,70 à 2 m,20 de diamètre ; des vargues ou machines d'extraction mues par un manège, avec un ou deux chevaux, élevaient des bennes de 2 à 3 hectolitres de capacité. Au fond on ne pratiquait, pour amener les produits aux puits, que le portage à dos ; à peine dans quelques exploitations usait-on du traînage. En 1824, seulement, sous l'impulsion de l'Ingénieur des Mines Delsériès, qui en fut félicité par le Conseil général des Mines, on commença le roulage souterrain par chevaux sur des rails. De tels moyens de transport, non moins que le manque d'air et les venues d'eaux, ne permettaient pas de s'étendre beaucoup autour d'un puits. Le champ ne comprenait pas au delà de 2 à 4 hectares.

En juin 1824, l'Ingénieur Delsériès faisait également imposer l'emploi des lampes de sûreté aux mines d'Egarande et déterminait ainsi leur introduction à Rive-de-Gier, dans l'autre de nos principaux bassins houillers.

|

|

|

Grand-Croix - Puits Saint

Etienne

|

Marchandises transportées, par le canal, depuis sa mise en activité, jusqu'en 1789 :

1781 - Houille 339.380 Quintaux - Diverses marchandises

8.053 Quintaux

1782 - Houille 628.776 Quintaux - Diverses marchandises

18.485 Quintaux

1783 - Houille 1.217.927 Quintaux - Diverses marchandises

56.609 Quintaux

1784 - Houille 813.032 Quintaux - Diverses marchandises

58.568 Quintaux

1785 - Houille 1.002.531 Quintaux - Diverses marchandises

90.497 Quintaux

1786 - Houille 1.071.708 Quintaux - Diverses marchandises

106.733 Quintaux

1787 - Houille 1.338.771 Quintaux - Diverses marchandises

119.975 Quintaux

1788 - Houille 1.065.406 Quintaux - Diverses marchandises

89.660 Quintaux

1789 - Houille 1.347.571 Quintaux - Diverses marchandises

02.556 Quintaux

|

|

|

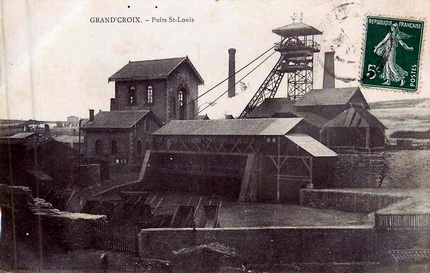

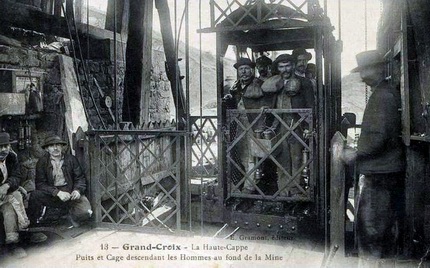

Grand-Croix - Puits

Saint-Louis

|

|

Et malgré les doléances des Givordins de 1788, des chiffres sont là témoins

irrécusables, pour établir la prospérité due au canal. En 1764, alors que la verrerie royale

était, depuis 14 ans, en activité, Givors ne comptait que 1.500 habitants ; le 31 janvier 1790, 9 ans après l'ouverture du canal, la population avait presque doublé et comprenait 2.805 habitants. (Archives municipales de

Givors, procès-verbal de l'administration municipale du 31 janvier 1790)

|

|

|

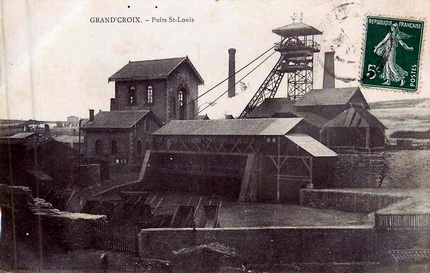

Grand-Croix - La Haute

Cappe - Puits et Cage descendant les hommes au fond de la mine

|

|

Le canal de Givors fut considéré, dès sa mise en

activité, comme le pourvoyeur officiel de la région lyonnaise, pour le charbon de

pierre. Dès le 22 janvier 1782, une ordonnance de M. de

Flesselles, intendant de la Généralité de Lyon, décidait que la Compagnie du Canal, pour subvenir aux besoins du public, en

hiver, devrait « tenir ses magasins et entrepôts à l'embouchure du Rhône, toujours fournis et garnis à la concurrence de 150.000 bennes de

charbon, moitié pérat, moitié menu, sans exclusion et en concurrence avec tous propriétaires de mines et marchands de

charbons, qui étaient libres de constituer leurs approvisionnements

particuliers.

|

|

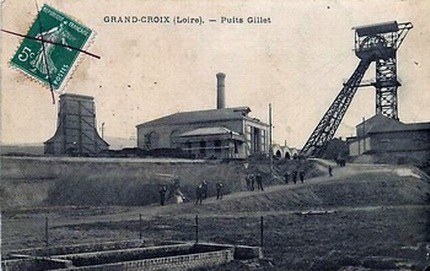

Grand-Croix - Puits Gillet

|

|

|

Cette même ordonnance faisait défense de tenir le charbon emmagasiné par accaparement à

Rive-de-Gier et à Givors; elle fixait, de la manière suivante, le prix des charbons de

Rive-de-Gier :

1° Le charbon pérat, ou gros

charbon, dans les magasins et entrepôts de Rive-de-Gier, à 15 sous la benne locale dite de

Givors, moins forte en contenance d'un quart que la benne du Mouillon dite de

carrière.

2° A Givors, 25 sous la même benne;

3° A Lyon, pareil prix, 25

sous, la benne non comble, mesure de Lyon, moins forte d'un cinquième que la benne comble dite de

Givors.

Pour le menu charbon : à Rive-de-Gier, 7 sous; à Givors, 15 sous; à Lyon, 16

sous, les mêmes mesures que pour le charbon pérat.

On se chauffe à moins bas prix

maintenant

|

|

* * *

|

|

En 1837, les différentes compagnies de mine de

Rive-de-Gier vont s'associer pour créer la Compagnie Générale des Mines de

Rive-de-Gier afin de pouvoir acheter les pompes nécessaires à l'exhaure des travaux

souterrains. Cette compagnie voyant ses réserves de charbon s'épuiser, elle va tenter de s'implanter à Saint-Étienne vers 1840. Elle deviendra dans un premier temps la Compagnie Générale des Mines de la Loire puis après absorption des compagnies stéphanoises la puissante Compagnie des Mines de la Loire.

|

|

Page

Précédente Page

Précédente

|

Haut de

page |

Page

suivante

|

|