|

|

HISTOIRE DE LA VILLE

DE RIVE DE GIER -DU CANTON ET DE SES PRINCIPALES INDUSTRIES par C.

CHOMIENNE - 1912

|

|

LA GENESE DU CANAL DE

GIVORS

|

|

|

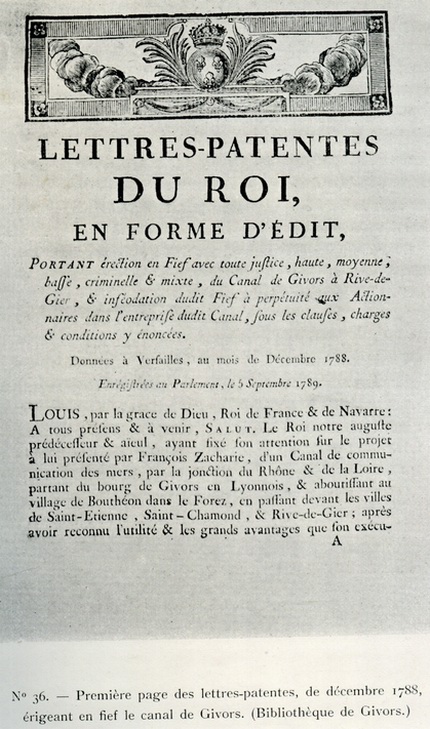

Depuis longtemps déjà, il avait été question de réunir par un canal

la Loire au Rhône. Un premier projet fut étudié, en 1749, par M. Alléon

de Varcourt, mais il resta lettre morte. En 1760, François Zacharie, de

Lyon, — ingénieur, disent les uns, horloger prétendent les autres,

— fut autorisé par lettres-patentes, à créer à ses frais un canal

auquel il donnait le nom de canal du Forez. Il devait avoir une longueur

de 28.849 toises ; il partait de Givors, passait par Rive-de-Gier,

Saint-Chamond, Saint-Etienne et aboutissait à Bouthéon, sur la Loire.

La concession de la première partie du canal, allant de Givors à

Rive-de-Gier, fut accordée à Zacharie pour une durée de quarante années

en vertu d'un arrêt du Conseil, daté du 28 octobre 1760, et enregistré

par lettres-patentes du 6 septembre 1761. |

|

Rive de Gier - Une écluse

|

|

Le Parlement de Paris, à l'enregistrement des lettres, avait ordonné

que le réservoir projeté au point culminant, à Patroa, serait fait et

établi en même temps que le canal ; cependant, cette première partie

du canal fut seule construite ; elle prit le nom de canal de Givors.

Mais l'entreprenant Lyonnais avait trop présumé de ses forces ; sa

fortune personnelle était complètement engloutie quand le canal,

commencé à Givors, fut parvenu à Saint-Romain-en-Gier.

Les travaux

durent être suspendus ; François Zacharie mourut en 1768.

Toutefois, son fils Guillaume n'abandonna pas le projet paternel. Des

lettres-patentes du 3o septembre 1768 lui transférèrent la concession

et en fixèrent la durée à 60 ans.

En 1774, une Compagnie se constitua

pour continuer l'œuvre ; le capital était de 1.080.000 francs, divisé

en 70 parts de 15.ooo francs chacune, qu'un appel de fonds porta peu après

à 16.000 francs.

Mais découragée bientôt, et ses ressources étant,

devenues insuffisantes, elle menaçait d'abandonner le travail, lorsque

le Gouvernement, sur la demande des actionnaires, doubla les tarifs établis

antérieurement et porta à 99 ans la durée de la concession par

lettres-patentes du 22 août 1779.

|

|

|

|

Grâce à ces nouveaux avantages, la Compagnie put faire un emprunt et

continuer son entreprise. Enfin, le canal de Givors fut ouvert et livré

à la navigation en 1780, mais il avait été trop rapidement et trop économiquement

tracé ; un certain nombre de biefs perdaient leur eau ; il fallut

reprendre en partie le travail, qui ne fut définitivement achevé que

quelques années plus tard.

À ce moment il avait coûté 3.062.000

livres. Entre ses deux points extrêmes, la pente était de 85 mètres ;

on avait dû aménager 40 écluses,

5 aqueducs et un souterrain taillé dans le roc.

|

|

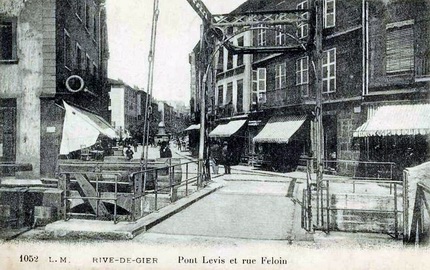

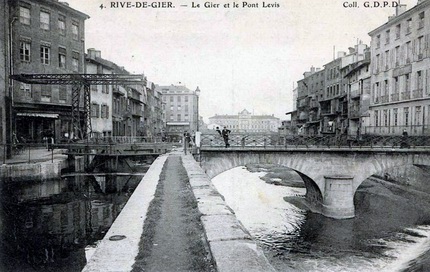

Rive de Gier - Pont Levis sur le

Canal et rue Feloin

|

|

Le canal avait son point terminus au grand bassin qui fait face à l'hôtel

du canal et il était alimenté seulement par les eaux du Gier, au moyen

de la prise qui existe encore aujourd'hui. Rien tôt on reconnut que les

eaux du Gier étaient insuffisantes pour alimenter le canal pendant

toute l'année, mais en même temps on constatait que la navigation

pourrait être rendue permanente pendant les sécheresses par l'établissement

d'un grand réservoir sur le ruisseau de Couzon, dans lequel serait

recueillie, aux saisons convenables, une quantité d'eau suffisante pour

suppléer à celle de la rivière, lorsqu'elle viendrait à s'épuiser.

L'idée du réservoir de Patroa était définitivement abandonnée. Les

actionnaires du canal s'offraient à exécuter les travaux si le roi, à

titre de dédommagement, leur donnait la propriété incommutable du

canal érigé en fief relevant immédiatement de la couronne, exempt de

tous droits et impositions, avec les autres privilèges et franchises

qu'il était dans l'usage d'accorder aux entreprises publiques.

|

|

|

|

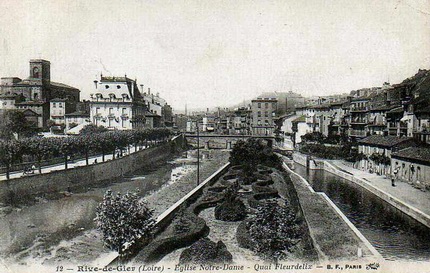

Rive de Gier - Eglise Notre-dame

- Quai Fleurdelix - Le Canal à droite |

|

|

Les nouveaux sacrifices devant s'élever à 1.371.551 livres, l'ouvrage

coûterait 4.433.551 livres, sans aucune contribution du Gouvernement.

De nouvelles lettres-patentes du mois de décembre 1788 érigèrent le

canal de Givors à Rive-de-Gier en fief, avec toute justice, haute,

moyenne et basse, criminelle et, mixte, droits de pêche et de chasse

exclusifs. Ses francs-bords, ports sur le Rhône, rigoles et autres dépendances,

ainsi que le magasin de réserve d'eau à construire, avec sa chaussée,

ses rigoles, ses maisons et artifices, relevaient immédiatement de la

Couronne, à titre de fief.

Le roi inféodait aux actionnaires et intéressés, à perpétuité,

ledit fief, fonds et tréfonds, sous la redevance annuelle et perpétuelle

d'un éperon d'or de la valeur de 150 livres tournois qu'ils seraient

tenus de payer, eux et leurs successeurs, le 31 décembre de chaque année,

à compter de 1789 ; et d'un second éperon d'or, tous les vingt ans,

pour tenir lieu des droits de mutation, quints, requints, lods et ventes,

etc. — desquels droits le roi les avait affranchis à perpétuité. |

|

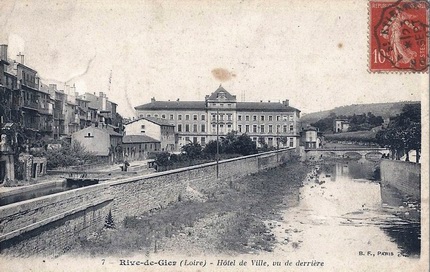

Rive de Gier - Hôtel de Ville,

vu de derrière - Canal de Rive de Gier à Grand croix

|

|

Ajoutons que les propriétaires de ce fief, créé la veille de la Révolution,

avaient la faculté d'établir en tel lieu qu'il leur plairait un juge,

un lieutenant du juge, un procureur de seigneurie et autres officiers

qui connaîtraient en première instance et jugeraient les différends,

au civil, au criminel et mixte, qui naîtraient à raison des dégradations

et délits commis sur les ouvrages, de la perception des droits, des

contestations nées au sujet de la navigation à la charge de l'appel

immédiat de la juridiction ou cour qui en devait connaître.

|

|

|

Rive de Gier - Le Gier et

le Pont Levis |

|

Page

Précédente Page

Précédente

|

Haut de page |

Page suivante

|

|