|

|

Les lignes qui suivent ont été empruntées au livre de L-J

Gras, Ancien secrétaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne,

Ancien Professeur à l'Ecole des Mines : Le Forez et le

Jarez Navigables, édité en 1930 chez Théolier à Saint-Etienne

|

|

PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE

|

|

Le canal avait été érigé en fief par lettres-patentes de 1788, au profit de la

Compagnie. Celle-ci participa de toute l'impopularité qui atteignit les institutions

féodales. Les nouvelles autorités lui furent hostiles, et par suite d'opposition d'intérêts, le nombre de ses ennemis s'accrut encore. La Compagnie du Canal eut tout le monde contre

elle. Sans doute elle avait contribué à ce dénouement en exagérant son monopole et en s'enorgueillissant de sa

seigneurie, qui lui donnait le droit de commandement et de justice sur la voie navigable, c'est-à-dire les pouvoirs de l'Administration réunis à ceux d'un tribunal et à ceux d'un

concessionnaire. C'était vraiment trop au moment où éclatait la grande

Révolution.

Avec le fief, la juridiction s'évanouit. On ameuta les habitants. Parmi les excitateurs se trouvaient de purs réactionnaires comme

Fleurdelix, futur défenseur de Lyon, ennemi juré par intérêt de la

Compagnie, qu'il avait voulu faire composer pour la cession de ses terrains. Le barrage fut disloqué en mai 1790 par un débordement du Féloin et du Gier qu'il eût été facile d'empêcher. On s'opposa à son

rétablissement, que le Directoire du Département de Rhône et Loire finit par autoriser en 1791. Un décret de l'Assemblée nationale (4 juin 1791) intervint pour la ratification, ordonna l'acquisition par la Compagnie des terrains ravagés et des terrains nécessaires pour le réservoir et pour la création des

francs-bords. Elle confirma le règlement de 1782 sur les

portefaix.

|

|

|

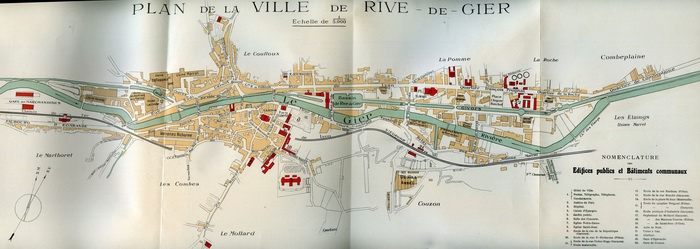

Rive de Gier - Quai

Fleurdelix |

|

|

|

Également le port de Givors fut ruiné par les crues de décembre 1790. La municipalité de Givors et le Conseil général de Rhône et Loire demandèrent que les réparations fussent payées par l'Etat, qui avait confisqué les biens des ci-devant péagers de Givors (notamment du Chapitre de Lyon), mais l'Etat ne se souciait guère de payer.

Il autorisa la même année l'établissement d'un bac à traille.

Tous les privilèges de la Compagnie tombèrent avec l'ancien régime. Une loi du 21 février 1791 fixa à un cinquième du revenu net la contribution foncière des canaux et des mines. Affranchie par les lettres patentes de 1788 de tous impôts pendant cinquante ans, la compagnie fit valoir que cette exemption était l'équivalent des travaux faits ou à faire. Sur avis conforme du directoire de Rhône et Loire, une loi du 18 juin 1792 accorda à la Compagnie d'être imposée la contribution foncière sur les fonds occupés par le canal et ses- francs-bords, dans la même proportion que les propriétaires riverains, et cela pendant trente ans à dater du 1er janvier 1791. C'était une réduction importante à la condition que l'exploitation du canal ne fût pas compromise. Plus tard, la loi de 91, en ce qui concerne les canaux, fut modifiée dans le sens de celle de 92, spéciale au canal de Givors.

|

|

|

|

Bac à Traille sur le

Rhône |

|

Vinrent la Terreur, le siège et la reddition de Lyon. On ne put empêcher les recherches de houille sous le canal et sous le port de Rive-de-Gier. La plupart des actionnaires de la Compagnie furent accusés d'avoir pris part à la révolte de Lyon. Aussi le péage fut supprimé le 7 novembre

1794. Un arrêté de Javogues séquestra le canal du 27 septembre

1794 au 18 novembre 1794, encore, dit M. Palluat de Besset, que l'ingénieur en chef Vimar et son collègue, Lallié, hostiles à la Compagnie, l'aient proclamé un établissement très essentiel à la République.

Quatre syndics de la Compagnie, sur six, furent exécutés (A. F. Collet parle de trois syndics, au lieu de quatre). Le directeur Cailhava s'enfuit. Les Représentants du peuple chargèrent la ville d'administrer le canal au profit de la Nation. Pendant quatorze mois, la navigation sur le canal fut affranchie de tous droits.

Après la Terreur, Cailhava rentra en France. Grâce à l'appui de deux conventionnels qui avaient été chargés de rendre le canal à ses propriétaires et de rétablir les droits de navigation, il reprit possession du service (20 novembre 1794). Les propriétaires du canal, réintégrés officiellement par arrêté du 11 avril 1795, obtinrent une indemnité de 328.495 francs, qui ne fut jamais payée.

|

|

|

Rive de Gier - le Bassin,

un jour de fête! |

|

|

Cependant le

canal était en fâcheux état faute d'entretien, et les droits,

portés au décuple, à cause de la dépréciation des assignats,

pouvaient à peine balancer les dépenses (2.546.000 livres de

recettes en assignats ou espèces contre 2.536.000 livres de

dépenses). Ce n'est qu'a partir de 1797 que les excédents de

recettes allèrent en croissant. Le produit des droits de

navigation atteignit sensiblement celui de 1790 (811.000 livres).

En 1799, les actions de 15.000 francs en valaient 85.000 Le

assignats avaient disparu.

La Compagnie du canal réorganisée,

poursuivit les exploitants qui tiraient du charbon sous le canal.

Un des délinquants sapa les piliers des voûtes, qui

s'écroulèrent. Un tassement, des fuites se produisirent dans le

lit du Gier. La mine fut inondée. Les tribunaux ne sévirent pas.

Ils étaient hostiles à toutes les Compagnies, à toutes les

concessions. Empêcher un propriétaire foncier d'exploiter

librement ses tréfonds leur paraissait contraire au droit de

propriété.

|

|

|

|

Tartaras - La Roche

Percée |

Grand-Croix - Puits

Saint-Etienne |

|

Le canal ne put servir pendant l'hiver terrible de 94-95. Dès la réaction

thermidorienne, on vit renaître les demandes des autorités pour obtenir son prolongement jusqu'à la Loire, non seulement jusqu'à

Bouthéon, mais jusqu'à Roanne. Gontard, Ravel, Jovin aîné,

Praire, correspondants à Saint-Etienne du Bureau du Commerce établi près le Comité du Salut public, exposaient la question dans leur mémoire sur le commerce passé, présent et futur de Saint-Etienne (15

Messidor, an III). Les représentants en mission Bonet, Misson, Patrin appuyaient ces vues par des arguments et des chiffres qui décidèrent l'Agence des Mines à Paris à charger un inspecteur des mines de l'examen de la question. L'avis de cet homme de science, nommé Duhamel, fut très favorable. L'Agence adopta son opinion.

On était en 1796. Les choses en restèrent

là.

|

|