|

GIVORS PORT FLUVIAL

Auteur : Julien PAGE

Editeur André Martel 45, rue de Belfort, à Givors - 1950

Orné de 217 dessins de Claude Bordet

|

|

|

|

LE PREMIER CHEMIN DE FER.

On avait mis le « territoire houiller du département

de la Loire » en communication avec le Rhône grâce au chemin de

fer autorisé par l'ordonnance royale du 7 juin 1826. Le 4 juillet,

le Conseil municipal consentait « à ce que la Compagnie du chemin

de fer passe dans tous les chemins et sur tous les ponts publics où

ses habitants ont le droit de passer et notamment dans le chemin

vicinal que ladite commune a fait établir à ses frais jusqu'au

village de Saint - Romain -en - Gier, sous la condition que le

chemin de fer passera pour aller à Lyon sur la rive droite du Rhône.

Au moyen de l’accomplissement ci-dessus, la commune de Givors ne

demandera aucune indemnité partout où elle aurait le droit d'en

demander. »

|

|

|

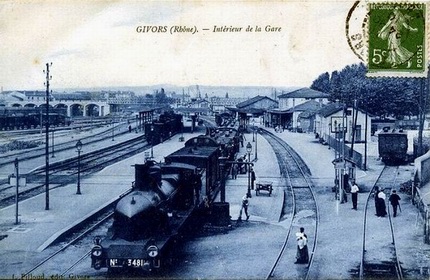

La Gare de Givors-Ville - 1908

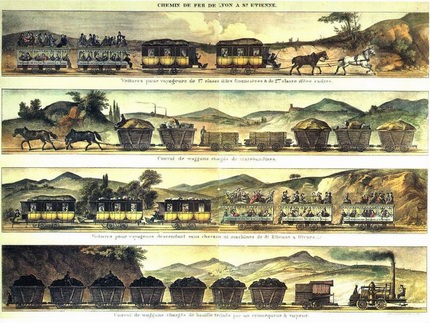

Construction de la ligne de Chemin de Fer Rive de Gier - Givors 1830

|

|

|

|

|

|

La construction dura cinq ans. Givors à Rive-de-Gier (16 km.), 28 juin 1830 ; Givors à Lyon (19 km.), 3 avril 1832 ; Rive-de-Gier à Saint- Etienne (20 km.), Ier octobre 1832. Pendant plusieurs mois, les chevaux furent à peu près exclusivement employés. A la remonte, un cheval remorquait six wagons vides, de 1 tonne chacun, entre Givors et Rive-de-Gier et trois de Rive-de-Gier à Grand-Croix, à 3 kilomètres à l'heure environ.

A la descente, on plaçait les chevaux dans les wagons, et, en une heure, on parcourait la distance de 22 kilomètres ; le conducteur faisait jouer les freins pour modérer la vitesse. Ecoutons le poète givordin Peillon, témoin de cet âge héroïque des chemins de fer :

"Je me souviens, vois-tu ! de ta plus tendre enfance Lorsque seul de ta race et fils unique en France Sur ton rail tremblotant, informe et mal uni, Se berçait doucement le char de Batiny.

Je me vois penché sur ton impériale D'où détonait parfois la chanson joviale Que n'assourdissait pas le hoquet nauséant D'un piston enroué dans le suif étouffant.

Pas de vapeur, alors ! Mais un bidet alerte Remplaçait la bruyante et folle découverte Qui pour d'aucuns, dit-on, est reine du progrès. Du progrès... est-ce sûr?., en tout cas du succès.

Je te revois aussi... vieux cadre à frustes sièges, Où pêle-mêle assis, sans droits, ni privilèges, Sans billets, sans permis, par Lazare conduits, Nous mettions, voile au vent... le cap sur Var-de-Gi."

|

|

Lithographie Quatre trains de la Ligne Saint-Étienne - Lyon: train de voyageurs en traction équestre, train de marchandises en traction équestre, train de voyageurs en descente sans traction, train de houille tiré par une locomotive d'avant 1835.

|

|

Au début de 1831, le halage à la remonte fut

organisé par la machine à vapeur, construite par Marc Seguin, créateur

de la chaudière tubulaire. La compagnie disposait bientôt de 12

machines et de 1.350 wagons et transportait, en 1841, 424.942

voyageurs et 523.000 tonnes de marchandises. Le trajet

Lyon-Saint-Etienne, soit 58 kilomètres, s'effectuait en 2 heures 35

minutes.

Mais un voyage en chemin de fer à cette époque

était presque un acte de courage, car, outre les accidents de

route, les augures de la médecine avaient laissé prévoir aux

usagers toutes sortes d'affections résultant des trépidations, des

inflammations de la rétine déterminées par la fugace succession

des images, de la bronchite ou de la pleurésie vous guettant au

passage des tunnels. Enfin le matériel n'était pas extrêmement

confortable, car on avait surtout songé au transport du charbon et

des marchandises, Le populaire occupait des voitures découvertes à

banquettes de bois où il était exposé aux escarbilles et aux

flammèches, sans compter la pluie et la neige en cas de mauvais

temps. Les plus riches s'enfermaient dans de petites boîtes, dénommées

coupés ou diligences, et les employés les y mettaient sous clé.

Les voyages ne manquaient pas de

pittoresque,

ni d'imprévu. Imaginez au début, des gens circulant sur la voie

comme sur la route, des voyageurs sautant des voitures avant l'arrivée

des convois à la station et cet original qui, ayant froid sur la

banquette arrière, voulut courir un instant et descendit pour faire

arrêter le train, si bien qu'une roue l'atteignit au pied ! Un

Givordin de 1843 voulant se rendre à Paris prenait le train jusqu'à

Roanne, où les Messageries royales le conduisaient à Orléans,

station avancée de la ligne desservant la capitale.

|

|

|

Locomotive

|

|

LE CANAL SE MEURT.

Tonnage transporté par le Canal en l'année

1825 : 2.508.000 quintaux. Ce fut le maximum.

Le

« Bassin », tel que nous le connaissons, ne fut construit qu'en

1811-1813. Ce fait est confirmé par une délibération municipale

du 30 octobre 1813. « Le Conseil considère que la Compagnie du

Canal en agrandissant le Bassin de l’embouchure de ce canal

faisait une dépense très avantageuse au public, que par ce moyen

on pourrait placer un bien plus grand nombre de bateaux qui seraient

à l'abri des inondations du Rhône a voté à l'unanimité son

consentement au changement proposé, le déplacement du chemin de

Givors à Grigny.»

En 1816, la corporation des crocheteurs s'était

reformée, possédait son règlement et ses tarifs dont voici

quelques extraits :

Article premier. — Les crocheteurs, employés

au charbon, seront au nombre de 28 qui devront porter une médaille

faite à leur frais, en cuivre jaune, ayant au milieu les armes de

France, un numéro au-dessous, et/ pour légende : « Crocheteur du

charbon à Givors ». Ils auront un syndic et deux suppléants

qu'ils choisiront parmi eux et devront être agréés par le maire

et le Conseil municipal.

Article 2. — Les 28 crocheteurs seront chargés

exclusivement de transborder et renverser dans les bateaux, de

mesurer et porter en magasin, tous les charbons qui seront livrés

au commerce.

Article 6. — Tout crocheteur qui sera

convaincu d'avoir tenu des propos injurieux contre le roi ou la

famille royale, de s'être immiscé dans un complot contre l'auguste

famille des Bourbons, d'avoir commis des voies  de fait contre le

gouvernement légitime, d'avoir insulté les autorités constituées

et les ministres de la religion, sera exclu de suite et remplacé

ainsi que celui qui se mettrait dans le cas d'être condamné à une

peine afflictive ou infamante.

Article 8. — Les crocheteurs seront payés 5

centimes par hectolitre pour le transbordement du charbon... Il leur

sera accordé, en outre, 2 litres de vin par chaque 100 hectolitres

transbordés, mesurés ou transportés.

Article 9. — Les manufactures et fabriques établies,

ou qui pourraient s'établir dans la commune, ne pouvant pas

supporter les mêmes frais que les charbons livrés au commerce, il

est expressément convenu que les verreries, fours à chaux,

tuileries, poteries, fabriques de soude factice et autres établissements,

sont et seront libres dans tous les temps de faire comme bon leur

semblera, sans que les crocheteurs puissent jamais élever la

moindre prétention à cet égard, attendu que la moindre entrave

apportée à ses fabriques et manufactures serait nuisible à l'intérêt

général du commerce et de la commune.

Article 10. — Tout marchand de charbon qui

voudra faire son ouvrage par lui-même, ou par ses propres enfants,

en sera libre. Mais il ne pourra pas le faire faire par des gens à

gages. Les haleurs seront libres de faire par eux-mêmes leur

approvisionnement pour leur chauffage par « pacotilles » qui ne

pourront pas excéder cinq hectolitres.

Article 15. — Les 28 crocheteurs, au moyen du

privilège qui leur est accordé pour les charbons, ne pourront pas

travailler comme mariniers sur le Rhône, à peine d'être remplacés,

parce que cela pourrait d'ailleurs mettre le service en souffrance.

Il leur sera libre seulement d'aller faire des halages à Rive-de-Gier,

dans les moments où le travail ne sera pas pressant.

Tout ceci explique pourquoi un autre foyer

industriel allait naître près du Bassin. Dès 1808, par le

cadastre, nous savions que fonctionnaient

Partie sud du bassin du Canal.

Un moulin, un four à chaux, une tuilerie groupés

dans un secteur, et une verrerie Aliment, à l'entrée du Canal, au

bord du fleuve. En 1839, la société « Génissieux et Prénat »

élevait un haut-fourneau, bientôt doublé par un second, en 1845.

L'emplacement choisi utilisait au mieux le triple avantage d'une

voie ferrée, d'un canal actif et d'un fleuve fréquenté pour la réception

des matières premières et l'expédition des produits finis. Ce

secteur industriel englobait également une manufacture de

porcelaine fine construite aux Arboras, en 1829, ^ l'emplacement de

l'usine Bertrand : Decaen frères et Cle. Ses productions

artistiques furent récompensées à l'exposition de 1839. Un

industriel créait une nouvelle manufacture de porcelaine, à côté,

huit ans plus tard.

Seulement le « Canal », qui avait connu une

très belle période de prospérité pendant un demi-siècle, depuis

1780, allait être fortement concurrencé par le récent chemin de

fer, surtout lorsque des perfectionnements apportés aux locomotives

eurent pour résultat le transport plus rapide d'un tonnage inespéré.

Malgré les tardifs efforts de la Compagnie du

Canal pour le prolonger jusqu'à Grand-Croix, en 1831, pour accélérer

le transport à Lyon par l'acquisition en Angleterre de remorqueurs

à vapeur, elle devait succomber tôt ou tard. Les haleurs de péniches

ne mettaient-ils pas deux jours pour parcourir une distance qui

exigeait une heure en chemin de fer?

Par l'accord de 1841, signé entre les

concurrents, le canal est condamné. Les chiffres cités dans cette

transaction sont révélateurs et donnent une idée du tonnage

transporté pendant un demi-siècle (en quintaux) :

Années

Par terre Par le canal

Par chemin de fer Total

1812

31.000 1.434.000 ----

1.465.000

1825

172.000 2.508.000

----

2.680.000

1836 150.000 1.130.000 1.860.000

3.140.000

1845 150.000

1.300.000 2.876.000

4.326.000

1856 150.000

577.500 3.571.900

4.299.400

La

Gare d'eau devenait alors un grand port fluvial, le port charbonnier

de Saint-Etienne, capable d'alimenter un grand secteur français

dans le Sud-est.

D'après une statistique de

Jacquet, ingénieur en chef du service spécial du Rhône, publiés

en 1875, le trafic atteignait 570.000 tonnes en 1855, dont 400.000

tonnes de houille. On évaluait à 300.000 tonnes, celui de Lyon ;

à 111.000 tonnes, celui de Vienne ; 11.000 tonnes, celui de

Condrieu ; à 126.000 tonnes, celui de La Voulte et le Pouzin ; à

160.000 tonnes, celui de Beaucaire ; à 274.000, celui d'Arles.

|

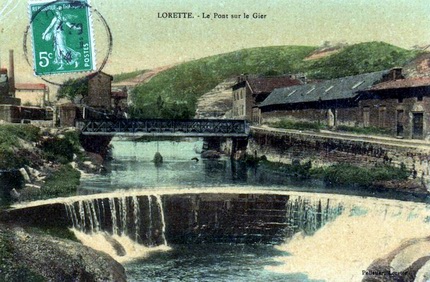

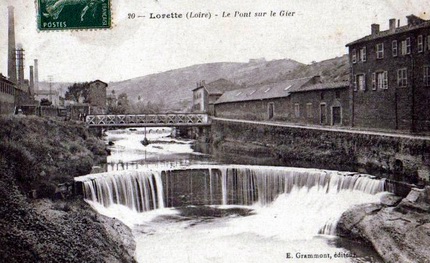

On peut distinguée l'écluse

de Lorette juste en dessous du timbre

Ecluse de Lorette

actuellement à côté de l'autoroute A47

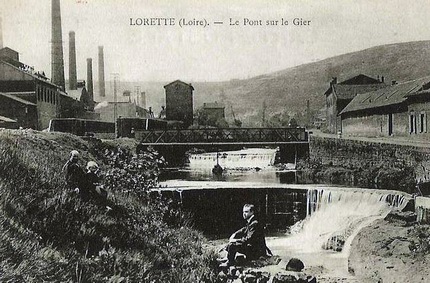

On peut distingué l'écluse

de Lorette à gauche

Ecluse de Lorette

On peut distinguée l'écluse

de Lorette juste en dessous du timbre

Ecluse de Lorette et le pont

sur le Gier

|

|

|

PERIODE DE PROSPERITE.

Givors était, indiscutablement, le premier port rhodanien, avant l'ouverture de la voie ferrée unissant Lyon à Marseille, réalisée en 1855.

Quelle activité ! Journellement 20 à 25 savoyardes de 300 tonnes quittaient le port lorsque les eaux étaient favorables, guidées à la rame par de vigoureux mariniers. Ils allaient approvisionner, en charbon, en bouteilles, en machines, le midi de la France, même l'ouest par le canal du Midi. La « remonte », faite par les « équipages » ou « les voituriers par eau », apportait à demi-charge: minerai, pierres à chaux, marchandises diverses. Pour les mines, des radeaux, des bateaux descendaient du Haut-Rhône et de la Saône, avec du sable et des bois. Quelques* savoyardes s'arrêtaient au Bassin où l'on transbordait les marchandises sur les « sicelandes » de 150 tonnes, les seules qui puissent être utilisées sur ce canal à destination de Couzon et de Rive-de-Gier. A la « Gare d'eau », port bien organisé et puissamment outillé depuis 1829, chômage n'existait pas. Grâce aux estacades, aux embranchements, les wagons avaient un accès direct aux quais d'embarquement ou de débarquement, aux « couloirs » conduisant directement la houille dans le bateau

amarré.

|

|

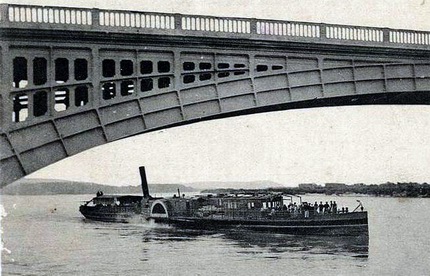

Bateau à Vapeur sur le

Rhône 1908

|

|

« A Ventrée, dit Gras, dans « Forez et Jarez navigables », la première « section » était réservée à l'équipe rouge qui transbordait le minerai. La seconde « section », entre le Pont de la Route nationale et celui du chemin de fer, servait de port aux barques en attente. La troisième « section », en amont, était affectée à la manutention du charbon effectuée par « l'équipe noire ». Et le triomphe du bateau à vapeur ne fit qu'accélérer le rythme du travail.Il y a cent ans, le port de Givors possédait 950 bateaux, nous dit Glas, dans un rapport de 1866. Selon Louis Ménétrieux, 300 mariniers vivaient de cette activité fluviale. Les maisons Forobert, Eparvier, Dervieux, Glas, Batiat, Aliment, Couturier, Fournier, Targe, s'occupaient des transports par eau. Mais la maison Revol tenait la première place. Ne possédait-elle pas plus de 200 bateaux sur les fleuves et canaux de France ? Elle les confiait, comme dans le passé, aux maîtres d'équipage, aux voituriers par eau de Givors, de Condrieu et de Serrières.

L'apparition du bateau à vapeur, en 1821, appartenant aux concessionnaires de la Compagnie du Canal de Givors fut un événement important. Ce devait être le premier qui s'aventurait sur le fleuve. Mais après 1829, le Creusot s'était mis à en construire et, en 1842, les fameux « équipages » ne jouaient plus un rôle important. Il en restait une quinzaine peut-être !

Avec des machines de 1.200 chevaux, « l'Océan » de 1839 qui mesurait plus de 150 mètres de long sur 6 m. 35 de large remontait plusieurs barques portant chacune environ 200 tonnes de marchandises. La « Ville de Lyon », la « Ville d'Avignon », la « Ville de Beaucaire » remorquèrent des tonnages de plus en plus importants. La vapeur sonnait le glas d'une industrie locale bien vivante ! Les chantiers Revol, Bruyas, Crozat, Alliment, Forobert, Gaillard qui occupaient une centaine de charpentiers et lançaient une cinquantaine de gros bateaux, sans compter les nombreux petits « barcots », allaient progressivement disparaître.

|

|

|

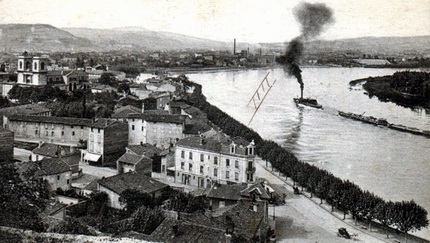

Embouchure de la Gare d'Eau

sur le Rhône

|

|

|

|

|

Il existe un livre destiné à la

jeunesse, édité pendant la guerre 1914-18, où on trouve un texte court et intéressant sur les débuts de la navigation à vapeur sur le Rhône" : "...L'un des premiers bateaux à vapeur sinon le premier qui circula sur le Rhône appartenait à la Compagnie du canal de Rive de Gier à

Givors. Il remorquait jusqu'à Lyon, en 1821, des sicelandes de charbon. Mais sa force de traction étant insuffisante on dut le laisser en ruines". Il s'agit à coup sûr de l'expérience Dubost, la date seule semblant erronée. Félix Rivet, de son côté dans son ouvrage classique, cite l'essai de Dubost 2 fois et le range chronologiquement après ceux de Seguin, Montgolfier, Ayme et Cie .

|

|

|

|

|

|