|

|

Les lignes qui suivent ont été empruntées au livre de L-J

Gras, Ancien secrétaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne,

Ancien Professeur à l'Ecole des Mines : Le Forez et le

Jarez Navigables, édité en 1930 chez Théolier à Saint-Etienne |

|

PÉRIODE NAPOLÉONIENNE

|

|

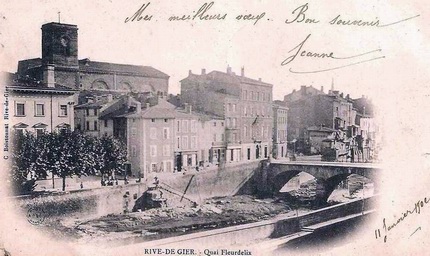

La Compagnie eut à lutter contre l'animosité des ingénieurs des Ponts et Chaussées, contre les municipalités de Givors et de

Rive-de-Gier à propos de la police des portefaix, détenteurs d'un véritable monopole. En 1808, Joannès Fleurdelix, fils de l'ancien greffier de la sénéchaussée de Lyon, était nommé maire de Rive-de-Gier. Il avait hérité de l'inimitié paternelle pour la Compagnie, motivée par des questions d'intérêt privé. Sauf pendant les Cent Jours, il régna à la mairie jusqu'en 1828, date de sa mort, où il fut remplacé jusqu'en 1880 par son frère Jean-Marie. Les deux frères manifestèrent une haine profonde contre les concessionnaires du canal.

|

|

|

Rive de Gier - Quai

Fleurdelix - Au premier plan: Le Canal |

|

Le 12 Messidor, an XI, le Conseil municipal de

Rive-de-Gier établit un règlement pour les crocheteurs (portefaix) du canal et fixa leur nombre à cent

deux. La profession de crocheteur, monopolisée depuis un arrêt de 1782, était bien

considérée, très lucrative et se transmettait de père en fils.

La Compagnie créa une gare d'eau à Givors. Le projet fut établi en 1811. Le réservoir de Couzon pour l'alimentation du canal commencé en 1789, repris en 1799, ne fut achevé qu'en 1812. La gare coûta 224.000 francs, le réservoir plus de 1.200.000 francs. Ce réservoir sert aujourd'hui à l'alimentation de la

ville. Situé à 4 kilomètres du sud de Rive-de-Gier, sa superficie est de 18 hectares et sa capacité de 1.450.000 mètres cubes. Des réparations importantes y ont été exécutées en 1895. L'inscription placée sur ce barrage indique le nom des syndics de la Compagnie du canal au moment de l'achèvement : comte Laurencin du

Marest, Devillers, Coulon, de la Rose, comte de Cibeins; directeur

Cailhava; ingénieur Heinz. Une autre inscription rappelle que le comte d'Artois visita les travaux le 28 septembre 1814.

Bien que le réservoir fût terminé en 1812, la première inscription indique que le parachèvement eut lieu sous Louis XVIII et le commencement des travaux sous Louis XVI. On ne

pouvait, sous la Restauration, mentionner le règne de l'usurpateur.

|

|

|

Rive de Gier - Le

réservoir de Couzon |

|

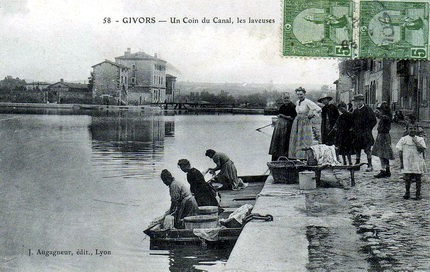

La ville de Givors, dés le début du Consulat, obtint la restauration de son port, ruiné par les inondations. Ce que la Révolution n'avait pas fait, le gouvernement de Bonaparte l'accorda. Il participa pour moitié à la dépense, assez considérable. La ville paya le reste.

La Compagnie du canal connut des jours prospères. La navigation avait repris avec intensité, les recettes allaient en augmentant. Le prix des actions décupla. Trois mille bateaux descendaient chaque année. Ils portaient chacun de 700 à 900 hectolitres, soit 70 tonnes environ. Le trafic dépassa 140.000 tonnes en 1807 et en 1812. Le droit de navigation était de 0 fr. 27 par hectolitre, mesure de vente; le droit de remontage jusqu'à Lyon, de 0 fr.20; il s'était élevé jusqu'à 0 fr.40 et même 0 fr.50. Le prix de la houille rendue chez le consommateur lyonnais était à peu près le double du prix à la mine (1 fr.95 contre 1 fr. le grêle). Zacharie n'avait pas prévu l'accroissement de la consommation de la houille.

|

|

|

Givors - Le Bassin et

l'entrée de la dernière écluse avant le Rhône. |

|

En 1807, on fit des expériences pour le remontage de Givors à Lyon d'après un système de Thilorier, qui estimait pouvoir réduire le prix de ce transport à 1 sol, au lieu de 4 ou 10 par hectolitre, et ramener la durée du transport à 10 heures, au lieu de deux jours. L'expérience fut annoncée par le Journal du

Département de la Loire (14 octobre). Thilorier se proposait de

former une Compagnie au capital de 200.000 francs. J'ignore la

suite donnée à ce projet. Il est à remarquer que, sur le

Rhône, les charbons représentaient le tiers du trafic à la

remonte.

Les demandes pour continuer le canal jusqu'à la Loire furent renouvelées fréquemment sous le Consulat et l'Empire: en 1800, 1809, 1811, 1812 par le Conseil général de la Loire, en 1802 par le Conseil de Commerce de Saint-Etienne, etc..

|

|

|

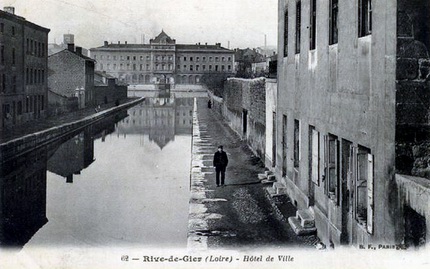

Rive de Gier - Le Canal et

l'Hôtel de Ville |

|

Il y eut cependant des objections. Deux projets

fermes, présentés en 1800 et 1802 par l'ancien ministre girondin de la guerre

Servan, agissant au nom d'un groupe financier, et par le sieur Piaud de

Lacour, ex-administrateur de la Manufacture d'armes de Saint-Etienne, furent enterrés par le service des Ponts et

Chaussées, parce que, disait-il, « l'achèvement du canal

exigerait, sur une longueur de neuf lieues, cent soixante-douze écluses de huit pieds de chute» . Les

promoteurs, qui n'y regardaient pas de si près (Servan avait compté sur cent dix-neuf

écluses), proposaient d'amener le canal jusqu'à la place Chavanelle à Saint-Etienne, transformée en port pour cinq cents bateaux, et de le continuer sur

Firminy, Unieux, Echandon, avec embranchement sur Andrézieux. Le petit ruisseau du

Janon, l'étang de Patroa ou de la Richelandière auraient été mis à contribution pour alimenter le canal.

|

|

|

Givors - Un coin du Bassin,

les Lavandières |

|